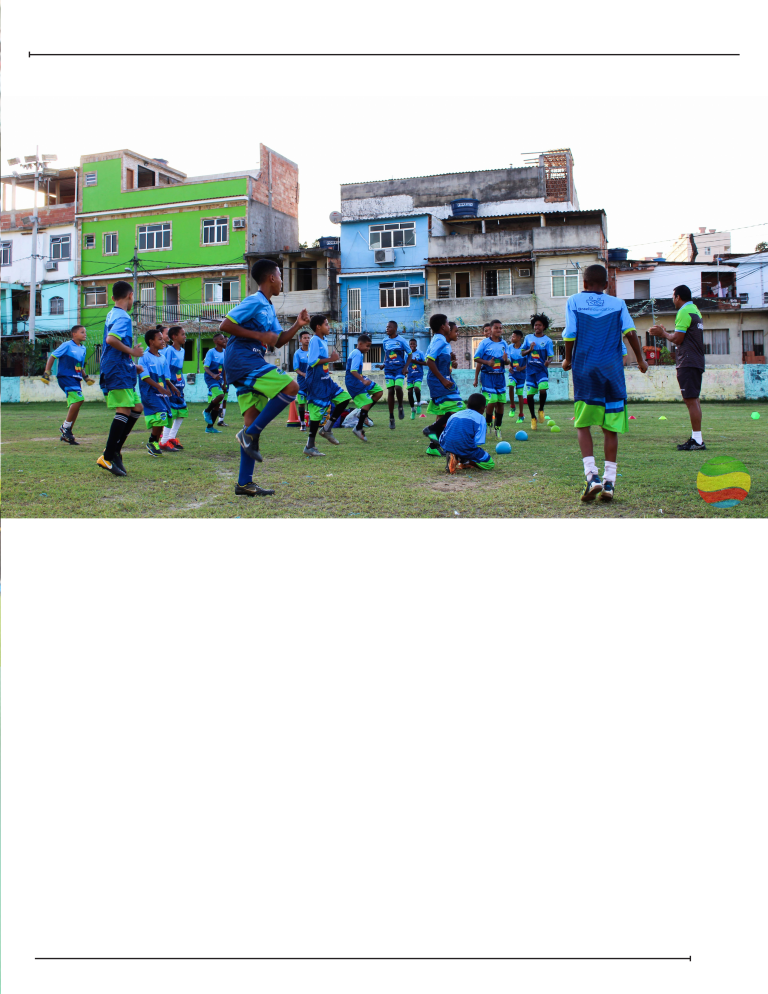

Crédito imagem – Site Puc Goiás/Reprodução

O debate, promovido por intelectuais da Pedagogia do Esporte, acerca da necessidade urgente de devolver o fenômeno jogo a quem joga, tem causado alguma disjuntura, principalmente quando levada ao alto rendimento – o que não significa que seja caro e muito potente. Dar conta da profundidade que o tema exige em duas, três ou quatro folhas de papel é missão ingrata, presunçosa, até. Como teimosia pouca é bobagem, destilaremos algumas milhares de palavrinhas nesta e nas próximas conversas na tentativa de amenizar algumas distorções epistemológicas e desvendar os porquês do incômodo com as denúncias de sequestro do jogar pleno.

(Folha de papel, não. De Word. Começamos errado, que os não-cringes me perdoem. A culpa (mais uma) é do Paulo, o famoso camarada recifense, que, em meio ao oásis de criatividade do escriba, ajudou a parir este texto, mas tem certa fama de transgressor, vide o retrato antigo).

Embora a ideia de que treinadores e treinadoras de futebol sejam, acima de tudo, pedagogos e pedagogas do esporte, soe pretensiosa, há um inconsciente coletivo, que alimenta a premissa quando, por exemplo, esses profissionais são chamados de ‘professores’ ou ‘professoras’. São aqueles e aquelas que ensinam a executar gestos, sob as bençãos do tecnicismo utilitário, com foco total e uno no produto final, a bola na rede, por isso, técnicos e técnicas. Que treinam, ensinam, mas, mais do que isso, educam – mesmo sem saber que o fazem. É justamente por esse ‘sem querer querendo’ que antes de oferecer a carta de alforria ao jogador e a jogadora, é preciso apresentá-las aos e às que ficam à beira do campo e da quadra tenham mais consciência do papel formativo que possuem.

Vale o contraponto: nossos pressupostos esportivo-pedagógicas não são ingênuas a ponto de excluir a importância de colocar a redonda na casinha, do resultado, da vitória e das técnicas para execução dos movimentos, que fique muito claro. Nossas problematizações envolvem, sim, o reconhecimento de que, todos e todas, somos vítimas das epistemologias da prática racionalistas, que assumem o dom e a empiria como condições fundamentais para o jogar bem futebol. E, via de regra, de uma educação bancária, que incute positividade para oprimir, que rotula atitudes e coisifica afetos para sufocar palavras, que faz do questionar, ato de indisciplina e fruto da desordem e caos.

Temos, então, um paradoxo: o que é o jogo, senão o puro suco do caos?

Há um ditado popular que diz mais ou menos assim: ‘de boas intenções, o inferno está cheio’. Desconfio que, em algum momento nessas conversas pedagógicas, delineamos que bons propósitos não asseguram, automaticamente, boas práticas. Porque se pressupormos algum compromisso com o processo formativo humanizado, parece importante nos atermos à qualidade epistemológica desses propósitos: eles levam em conta o que treinadores e treinadoras supõem ser o mais adequado à aplicação e subordinação de jogadores e jogadoras, como avatares de videogame? Ou dialogam com os saberes culturais e cognitivos e dissabores daqueles e daquelas que jogam? O sim pr’uma resposta e o não à outra, demarcam a não tão sutil diferença entre intenção e intencionalidade.

Trocando em miúdos: pedagogicamente falando, mais do que saber onde queremos chegar e como, precisamos conhecer os porquês de fazermos o que fazermos. São os motivos, sustentados pela nossa segurança epistêmica, os demarcadores de uma prática pedagógica munida de intencionalidades. Podemos pensar, por exemplo, em uma atividade com estafetas, até cones, à primeira vista materiais baluartes d’um treinamento tecnicista, para, a partir deles, estruturar ambientes de jogo e de aprendizagem que contenham o dinamismo, a complexidade e a lógica desafiadora que tarefas que fragmentam gestos e descontextualizadas, do ponto de vista tático, não dispõem.

A intencionalidade pedagógica adquire sentido, de fato, quando não objetifica relações. Reverenciar os saberes e identidades de cada jogador ou jogadora, o fato de que são sujeitos inacabados, imperfeitos e imprecisos e, mais importante, oferecer espaços de diálogo e escuta, ao seu modo, conferem a fadada – e menosprezada – humanização nas relações. Pasmem, tudo isso não significa que não possamos exigir empenho, fazer cobranças, buscar e primar pela vitória. Nunca foi sobre ser legal ou precaver displicência, como já dissemos por aqui. É fazer, no fim das contas, o mínimo: destilar empatia, respeitar o próximo como gente e partilhar experiências, sob um olhar plural e sensível ao mundo.

O fazer, portanto, não é mais importante que o saber-agir e o saber-ser: forjar aquilo que pensamos, propomos e somos, em ato consumado, desembocado pela didática. Por isso, dentre outras coisas, insistimos tanto (e continuaremos a insistir) na confissão crítica de crenças, concepções e valores que nos tornam aquilo que somos – e o amigo Hudson Martins sopra no ouvido para que não confundamos esses processos de ‘auto-identificação’ como sinônimos de filosofia de treinadores e treinadoras. Da comunhão entre teorias e práticas, emerge a práxis, palavrinha que fez parte de outras conversas, que representa a efetivação d’uma pedagogia, que seja entendida como ciência da prática educativa, também atrelada ao esporte e ao ato de ensinar como prática social complexa.

O reconhecimento das limitações do outro, passa pela confissão honesta das nossas. Ao supormos que alguém, com a incumbência de liderar indivíduos sob pressão constante admita fraquezas, confrontamos ao que parte da cultura esportiva, embebecida por ideais corporativos, neoliberais e recheados de positividade requer. Algo que soa violentamente contraditório dado que o esporte é uma atividade essencialmente antropológica e uma das mais belas formas de expressão da condição humana: ‘exemplo de vitórias, trajetos e glórias’, mas também de dores, fracassos e impotências, moradas das ‘situações-limite’ – e são nelas, que constam os pontos de partida rumo à desnaturalização de nossas situações existenciais. Pelo esporte e, mais especificamente o futebol, resistimos, esperançamos e transcendemos.

O libertar do jogador e da jogadora por uma Pedagogia do Jogo que emancipa e humaniza, infere, assim, que treinadores e treinadoras desvelem suas próprias ontologias – ao desenvolverem suas possibilidades e potencialidades de existência – e axiologias, os motivos de suas ações enquanto valores, sejam eles morais, éticos ou estéticos, de modo a não reduzirem seus saberes ao campo das ideias ou ao cumprimento de protocolos meramente instrumentais e justificados pela tradição.

Na prática, a teoria não é outra, afinal: o ato de ensinar (futebol) consciente e não ingênuo exige que coloquemos nossas marcas e afetos nele.

Espero que tenha dado pro gasto, Paulo. Qualquer coisa, a culpa é tua – como sempre.