Mês: dezembro 2018

Categorias

Não há bola de cristal. Não há maneira de prever o futuro. Mas há fatos para serem analisados. Há comportamentos e condutas que permitem que tenhamos olhares e pontos de vista sobre o que vai acontecer. E temo pelo 2019 do São Paulo e do seu atual treinador, André Jardine. Não por ele. Mas sim pelo clube. Hoje o Tricolor do Morumbi é um terreno seco. Dificilmente o que é plantado nele vingará.

Jardine é um estreante no futebol profissional. O que o torna uma verdadeira incógnita. Reconheço seu excelente trabalho nas categorias de base. Cansei de ver suas equipes jogando um futebol vistoso, privilegiando a posse de bola, formação de triângulos para sua conservação, marcação em bloco alto, uma rápida pressão pós-perda na transição defensiva. Enfim, sempre vi ideias e conteúdo no trabalho dele. E, o seu discurso assim que foi efetivado no profissional do São Paulo valorizando a intensidade nos treinamentos também me encheu de alegria. É raro ouvirmos pessoas salientando a importância da preparação para o alto rendimento. Porém, comandar um clube grande como o São Paulo requer mais do que um bom trabalho em categorias menores.

A decisão da diretoria são-paulina em coloca-lo no comando faltando cinco jogos para o término do Brasileirão, buscando criar o famigerado ‘fato novo’, já demonstra de cara uma gigante falta de convicção. E para alçar um treinador das categorias de base ao time profissional (é verdade que Jardine foi auxiliar de Diego Aguirre em 2018) é necessário conhece-lo bem. Não me parece o caso.

Jardine pode fazer um grande trabalho em 2019. Até torço para isso, já que precisamos de novos profissionais para oxigenar nosso futebol. Entretanto ele terá que mostrar novas competências. Futebol de base não dispõe de dois elementos que mudam completamente o ambiente que se tem no profissional: imprensa e torcida. A administração desses dois ingredientes é muitas vezes a tarefa mais complicada de se fazer. Outra coisa é o capital simbólico: no profissional seus títulos na base pouco valor terão. O convencimento dos atletas – adultos e não mais meninos – terá que começar do zero. O inconsciente coletivo, também nefasto, terá um silêncio ensurdecedor perguntando: ganhou o que?

Toda regra tem suas exceções. Jardine pode se mostrar um grande líder, administrando bem os recursos e conflitos naturais de todo vestiário de time grande. Pode fazer os jogadores comprarem suas ideias e construir através de treinos modernos e intensos comportamentos de jogo que conduzam o São Paulo a vitórias que há tempos não vem. Mas olhando daqui, de fora, da janelinha, e sem ficar na cômoda posição neutra, assumindo uma posição com base nas minhas convicções, diria para o são-paulino esperar um 2019 como foram os anos recentes: sem grandes conquistas.

Categorias

Notas sobre a Pedagogia da Rua

Em um passado recente, cujo início eu mesmo não sei precisar, parece ter havido um interesse maior sobre o significado do jogo, e como o jogo é uma condição a priori para entender o futebol. Creio que isso se deve, majoritariamente, ao trabalho dos professores João Batista Freire e Alcides Scaglia. Ambos nos permitiram entender melhor as nuances de uma pedagogia que foi plantada desinteressadamente e floresceu, durante tanto tempo, nas ruas brasileiras. Ela, como sabemos, é responsável pelo nascimento de tamanhos talentos.

Ao mesmo tempo, me parece haver um certo equívoco sobre a assim chamada Pedagogia da Rua. Neste texto, é claro que não pretendo oferecer nenhuma definição, não seria correto, mas pretendo, na verdade, lançar parte do meu próprio olhar sobre a rua e sobre algumas das consequências da sua morte paulatina.

Aqui, um passo que me parece importante é a distinção da rua literal para a rua metafórica: melhorar o nível da nossa formação não significa, por exemplo, levar os garotos e garotas das nossas categorias de base para treinarem nas ruas. Não é exatamente disso que se trata. É preciso, na verdade, perceber a existência de uma tensão entre espaço e lugar, decisiva para melhor compreensão da rua como fenômeno. Não se trata da rua como lugar físico, mas sim do espaço por ela representado, daquilo que pode brotar neste espaço. Por isso é salutar perceber a rua através da riqueza do possível, dos seus potenciais, e aqui reside a importância do olhar do treinador/professor/pedagogo. O desafio já não é mais perceber a rua literalmente, mas sim fazer nossos garotos e garotas sentirem novamente a experiência daquilo que, outrora, era primazia das ruas.

Isso significa que nossos jovens precisam, por exemplo, reencontrar a experiência da liberdade. Na rua não havia treinadores, a rua era livre, permitia materializar a liberdade, nas suas mais diversas formas. As decisões de um jogador de rua – como todos nós já fomos – partiam não apenas da vontade de resolver os problemas do jogo, mas também dos desejos, dos afetos e do olhar de cada uma das crianças que jogam. A rua, afinal, era uma experiência humana! Aqui, aliás, está aquela que parece ser uma das nossas grandes derrotas modernas: a obsessão pelo controle e as tentativas de domesticação do jogo e dos jogadores estão matando a liberdade pela raiz. A partir de treinadores e treinadoras, estamos não apenas cerceando o jogar dos nossos pequenos e pequenas, como tolhendo sua criatividade, sua perspicácia, seus pequenos lampejos de desobediência – que também estão na raiz do nosso jeito de jogar futebol. Temo que todo este percurso esteja levando nossas crianças e jovens a um estado de equivalência, de mediocridade, todos causados por um jogar domado.

Por isso que deve saltar aos olhos uma pedagogia vinculada ao jogo, que perceba as potencialidades metodológicas e existenciais do jogo como fenômeno. O mesmo jogo que permite às nossas crianças experienciar a liberdade que parece se esvair para todos nós, em algum momento da vida. As crianças precisam jogar. Quando falamos da Pedagogia da Rua, falamos portanto de um movimento artesanal do ato de jogar, por uma razão primordial: as ruas, onde estiverem, não necessariamente guardam o jogo, mas o jogo – em especial quando apropriadamente tratado por treinadores e treinadoras – leva consigo as ruas, os campos de terra, a imprevisibilidade, a coragem para superar o mais juvenil dos medos, enfim… guardam o passado e o presente de quem já jogou alguma vez na vida.

Ou, para além disso, guardam uma dimensão do tempo que não se reduz ao ontem, ao hoje ou amanhã, mas que é simplesmente atemporal. Em um país como o Brasil, a Pedagogia da Rua está para além do tempo. Curiosamente, quanto mais nos afastamos dela, mais ela se faz visível no horizonte.

Daí a sua necessidade e precisão.

***

Que a liberdade que todos experimentamos nas ruas e no jogo não nos deixe no ano que está por vir. E que os novos desafios que se avizinham sejam encarados por todos nós com a devida esperança em dias melhores.

Desejo um Feliz Ano Novo, repleto de movimento e realizações, a todos e a todas que frequentaram e frequentam este espaço ao meu lado. Espero que criemos laços ainda melhores no ciclo que se inicia em breve.

Nos vemos em 2019!

Categorias

Eleições (Rubro-Negras) de 2018

Como nunca antes observado (ao menos pelo autor desta coluna), o Clube de Regatas do Flamengo realizou eleições recentemente e escolheu um novo presidente, que sucede Eduardo Bandeira de Mello. É inegável a excelente gestão conduzida por Bandeira de Mello. Entretanto, não é este o ponto. Foi surpreendente a cobertura do sufrágio Rubro-Negro pela imprensa. Boletins ao vivo, divulgação de boca-de-urna e o decorrer do dia de votação. Qualitativa e quantitativamente, uma grande cobertura.

Era uma Nação dentro de uma nação que escolhia um novo presidente. Outrora o trabalho da imprensa nas eleições presidenciais de um clube – qualquer clube – tinha como pauta o envolvimento de um candidato polêmico ou, no mínimo, controverso, desta vez e talvez a primeira em um grande clube de futebol do Brasil, o processo de escolha colocou opções com ‘equipes’ pré-definidas, com ‘plano de governo’ e de atuação. Tudo isso publicado e debatido entre todos os aptos a votar. Pareceu tudo bastante claro e transparente, sem discussões fúteis e baixarias entre os candidatos, todos eles com diferentes ideias, mas todos com um objetivo em comum: a grandeza do clube.

Um fato especial dentro da gestão do futebol profissional brasileiro. Que seja um marco dentro desta virada. Neste trabalho, também é inegável que grande responsável por todo este processo eleitoral – que pareceu – de lisura, transparência e nobreza, foi a gestão que encerra seu ciclo no Flamengo daqui a alguns dias. Há um fator bastante importante dentro do mercado para quaisquer organizações, sejam elas ou não esportivas: a credibilidade. O Flamengo nunca deixou de tê-la, mas passou a ter ainda mais, ao honrar responsabilidades financeiras, aumentar o seu patrimônio e valorizar a sua marca. A gestão que agora sai rompeu paradigmas e ‘subiu a barra’. O novo presidente e seu grupo agora têm a missão de fazer melhor, não apenas dentro de campo, mas fora dele também. Sempre haverá comparação.

Com tudo isso, no universo da gestão do esporte no Brasil a última eleição para presidente do Flamengo colocou abaixo inúmeros fantasmas que ainda assombram as entidades esportivas: o clientelismo, a falta de transparência, de visão mercadológica, mas, sobretudo de opções que permitissem um debate saudável e planejamento muito bem elaborado, que vai exigir impecável implementação. Porque a ‘barra foi colocada lá em cima’.

Em tempo: o SC Internacional também realizou eleições que foram marco para um clube de futebol do Brasil, com votação pela internet e criação de aplicativo. Tudo o que foi mencionado acima também vale para o Colorado. Que sirvam de exemplos e eles se espalhem.

Em tempo 2: um Feliz Natal a todos!

Categorias

Ganhou é bom, perdeu não presta?

Existem vários perfis de treinador. Desde a parte de campo, envolvendo ideias, conceitos e metodologias de treinamento. Passando, também, por questões extra-campo como perfil de liderança, comunicação e gestão dos recursos humanos. Não creio em um só modelo de sucesso. É possível ser vencedor, por exemplo, flutuando entre um jogo que privilegia a posse de bola como também dá para ganhar sendo reativo. No próprio perfil de comando, o líder bem sucedido é aquele que tem a flexibilidade de tratar cada integrante da equipe de uma maneira: há pessoas que são motivadas para fugir de uma dor; outras se motivam ao buscar alcançar a glória. Triunfa o gestor que sabe perceber cada um e lidar da maneira mais eficaz, respeitando as individualidades e diferenças.

Partindo então do pressuposto de que não ter perfil melhor e pior e sim perfis diferentes cabe a cada clube saber exatamente o que quer, e a partir de uma filosofia buscar o nome que mais se encaixe. Certo? Não aqui no futebol brasileiro. Clubes mudam de treinador a todo momento. No mundo inteiro. Mas em nenhum outro país o número três é tão cruel como aqui: três derrotas consecutivas e não há processo de construção de modelo de jogo e muito menos contrato que seja respeitado.

O meu ponto aqui não é criticar as demissões. Não sou contra demitir um treinador. Desde que haja conhecimento e embasamento técnico suficientes para avaliar se um trabalho está sendo bem feito ou não. A minha indignação é ver sempre a mudança brusca de perfil sem o menor critério. Se uma equipe está mal com um treinador que gosta de atacar, o seu sucessor será um profissional que privilegia a organização defensiva. Ou se os resultados ruins estão vindo com um líder paizão, que abraça os jogadores vem um treinador ‘linha dura’, de pouco diálogo. Tudo em curto espaço de tempo, segundo a linha dos famigerados três jogos.

Essa falta de convicção dos dirigentes brasileiros é um dos motivos da falta de ousadia de boa parte dos nossos técnicos. Buscando se manter no cargo eles optam pelo mais simples, sabendo que o resultado tem que vir a qualquer custo e que não há tempo para criar um jogo elaborado e sofisticado. É claro que a falta de qualidade do nosso futebol é complexa e sistêmica e teríamos que abordar outras matérias como calendário, categoria de base, qualidade dos gramados, estrutura dos clubes, dentre outros. Mas nada para mim é mais urgente do que quebrar essa casca de alguns treinadores como escudos para dirigentes que não sabem nada de bola.

Em um artigo distante, escrito com prazer, dediquei um breve espaço ao meu olhar sobre a superação da primeira linha de pressão do adversário, especialmente quando o adversário deseja claramente o desarme. Aqui, gostaria não apenas de retomar essa discussão, como aprofundá-la um pouco mais.

Este assunto, na verdade, parte de uma inquietação minha, quando vejo as equipes de alguns colegas treinadores e treinadoras fazendo um esforço importante, em um tiro de meta, por exemplo, para abrir bem os zagueiros ao lado da grande área, às vezes bem próximos à linha de fundo: isso permite não apenas um ótimo ângulo de passe para os goleiros, como permite um posicionamento ótimo para os zagueiros, que não apenas ganham tempo e espaço para analisar a próxima decisão como – mais importante – recebem o passe de frente para o jogo, evitando os perigos que estão para além daquilo que a visão periférica pode enxergar. Minha inquietação surge quando todo este esforço é feito para que, ao menor sinal de pressão do adversário, após dois ou três toques na bola, seja dado um chutão – não um passe longo, mas um chute qualquer.

Meu ponto é que um jogar de qualidade exige, dentre outras coisas, uma espécie de compromisso, exige a assinatura de um contrato hipotético que estabelece onde se quer chegar. Quando uma determinada equipe idealiza e pratica um percurso de construção ofensiva, ela assume um compromisso consigo mesma. Não vamos quebrar a bola? Ótimo, então quais são os mecanismos que iremos utilizar para que, ao mesmo tempo, não nos livremos da bola e superemos a primeira linha de pressão do adversário com qualidade?

Aqui, me ocorrem uma série de situações: a circulação da bola, por exemplo, é um recurso absolutamente fundamental. Nós não circulamos a bola por circular, é preciso desfazer a ideia da circulação como uma mera obrigação, uma norma desinteressada para qualquer equipe de bom nível: nós circulamos a bola para movimentar o adversário, para sutilmente fazê-lo ceder espaços. Neste sentido, é evidente que o papel do goleiro é fundamental, pois um goleiro capaz de participar com qualidade da circulação da bola é um elo perfeito entre um lado e outro do campo, é uma isca para atrair o centroavante e abrir espaços às suas costas, é a garantia de superioridade numérica na primeira fase de construção, é um atacante. Para muito além do clichê, o goleiro realmente precisa pensar e sentir que é, de fato, o primeiro dos atacantes de uma equipe que deseja, mais do que tudo, jogar bem futebol.

Aliás, a superação crônica da primeira linha de pressão adversária exige uma mudança importante de mentalidade da equipe que ataca: por exemplo, o pressing do adversário não precisa ser visto como uma ameaça, ele é um convite. Quando uma dada equipe se estrutura para construir por baixo desde os primeiros metros, ela deve saber, perfeitamente, que está convidando o adversário para pressionar. Se o adversário recusa o convite, ótimo: vamos superá-lo no próprio campo, talvez porque ele saiba dos riscos de nos pressionar. Mas se ele aceita, isso é igualmente salutar, é exatamente o que nós queríamos! Eles querem jogar o nosso jogo, não é preciso temor. Agora, passamos a bola, circulamos para o outro lado, voltamos alguns metros caso não haja um passe vertical seguro, nos movimentamos uma, duas, dez vezes!, olhamos por sobre os ombros, evitamos qualquer toque desnecessário, cuidamos da qualidade do nosso passe – não basta passar, é preciso passar ao jogador certo, no instante certo, no local certo, na velocidade certa e nada disso é certo-, levamos a bola ao outro lado, damos opções ao portador, resistimos! Resistimos até o último instante.

Ou seja, sair jogando por baixo pode muito bem ser visto como uma decisão moral. É uma forma de resistência, uma espécie de subversão: se os outros decidem lançar a bola ao alto, ótimo. Nós jogaremos por baixo e vamos aguentar até o último instante. Se, em algum momento, não tivermos nenhuma outra solução que não seja quebrar a bola, perfeito: respeitemos o jogo. Mas vamos cultivar uma construção em que este momento, de quebrar a bola, esteja cada vez mais longe, se torne incomum, raro, por qualidade nossa ou pelo respeito do adversário. Este processo, leitores e leitoras, é absolutamente doloroso– porque confronta o atleta consigo mesmo, com seus próprios medos, com a possibilidade latente do erro -, mas é nessa dor, neste desconforto (estimulado exatamente no treino), que aprendemos a cultivar a própria resiliência, é ali que se descobrem (des-cobrem) as forças que já moravam no atleta, já existiam, apenas não haviam sido despertadas. Como já conversamos anteriormente, talvez precisemos dar aos atletas a oportunidade de sair das luzes e enxergar, a si mesmos, no escuro. E isso não é simples. Quebrar, com qualidade, a primeira linha de pressão do adversário, especialmente em um clube que não cultiva este ideal desde as categorias mais baixas, é um processo absolutamente complexo do ponto de vista humano– e assim deve ser tratado.

Por isso, me admiram várias das críticas, que brotam aqui e ali, das equipes e dos treinadores que desejam construir por baixo desde o começo. Jogar bem futebol não é um adorno, não é um enfeite: jogar bem futebol é um compromisso. Mas nos resignamos de tal modo que as críticas aos que resolvem jogar bem parecem maiores, muito mais severas, do que aos que preferem apenas jogar. Ao invés de poesia, de uma prosa poética, ao invés da arte, parece que nos resignamos com o trivial, como se o futebol devesse apenas refletir os limites e a melancolia que às vezes enevoam as nossas próprias vidas cotidianas, e não como se o próprio futebol, no mais alto nível, pudesse nos acolher, nos deixar atônitos e extasiados ao mesmo tempo, nos fazer jogar das arquibancadas do estádio ou mesmo do sofá de casa.

Neste sentido, jogar bem futebol é uma decisão corajosa, tão artística e, especialmente, humana. E jogar bem futebol desde o primeiro toque, os primeiros metros, superando a primeira linha, é não apenas o primeiro passo, como é o passo decisivo. Um tiro de meta diz muito sobre o espírito de uma equipe.

O que se faz logo depois dele, também.

O objetivo deste texto não é propriamente dizer que Dudu está certo ou errado, mas sim sugerir uma reflexão a partir da declaração dele. É um ponto de vista. Há os que acham que sim, e há os que não. Com exceção do Grêmio em 2017, os clubes brasileiros não têm sido bem sucedidos na competição continental. Sim, chegam às semi-finais, entretanto não conquistam o título. Pelo empirismo, pergunta-se: vale mais para um clube do Brasil ganhar o seu certame nacional do que o de um outro país sul-americano ganhar o dele?

Pelo que se observa, vale. Sem desmerecer os outros torneios, vê-se na Argentina o “Clausura” e o “Apertura”, cada um jogado em um semestre. Funcionam como torneios separados. Na prática existem dois campeões argentinos por temporada. Nos nossos vizinhos, a falta de competitividade garante títulos para os grandes clubes, salvo exceções. A Argentina é exemplo. Em termos de expectativas, comparado aos vizinhos sul-americanos, espera-se muito mais das equipes daqui pelo título nacional. Como consequência, mais esforços dos times no Brasileirão ou Copa do Brasil. A competitividade é alta e, portanto, é também o risco de rebaixamento caso se priorize um campeonato, em prejuízo do outro.

O Brasileirão decorre praticamente o ano todo. As distâncias são longas também. Felizmente, mais equipes do Nordeste participam, o que aumentam-nas ainda mais. Esses fatores levam a crer que os clubes dos nossos países vizinhos conseguem se preparar mais para uma Taça Libertadores. Os daqui, nem tanto. Há quem diga: “ah, mas existe a Copa Sul-Americana, cujas últimas três edições tiveram times brasileiros”. Mas este torneio vale outra reflexão que pode ser feita em texto futuro.

Tudo isso leva a induzir que sim, é mais importante para um clube do Brasil ganhar a sua competição nacional do que um argentino vencer a dele. Isso não significa que é mais difícil do que a Libertadores. Tem mais status, claro, vencer o torneio continental. Aí é preciso que cada clube defina a sua preferência, conforme planejamento. Longe de comparações, na Europa o Benfica há décadas não vence um europeu. Mesmo assim é um dos clubes com mais sócios no planeta. O FC Barcelona só foi vencer sua primeira Champions em 1992 e depois só ganhou a segunda em 2006. Mesmo com isso carrega o lema: “Mais que um clube”, ou seja, não são as Champions que fazem-no grande.

Portanto, a declaração do Dudu abre uma brecha para esta discussão/reflexão. Sem valorizar o Brasileirão e desvalorizar a Libertadores, a competitividade do primeiro é tão alta que até a revista inglesa “Four Four Two” já destacou. Ao mesmo tempo, a mítica taça continental é extremamente difícil. Entretanto, para vencê-la, é preciso, primeiro, estar no topo do Brasil, o que não é nada fácil.

A Libertadores é obsessão, sim. Mas um Brasileirão também.

Seguindo a lógica de uma publicação recente, e novamente ao lado do amigo Yuri Salenave, trazemos alguns exercícios que podem contribuir com a melhoria (em maior ou menor grau) de algumas interações que a equipe pode apresentar nos instantes que sucedem a recuperação da posse da bola, especificamente situações em que idealizamos um contra-ataque rápido, vertical e bem feito.

Alguns dos aspectos que o treinador, em minha opinião, deve considerar no momento da elaboração dos exercícios de um treinamento são: “aspecto”/“fração” da ideia de jogo que se pretende evidenciar; detalhes ao nível da estratégia para o próximo jogo; tipo de contração muscular (predominante); mecanismo metabólico implicado (predominante); gerenciamento das dinâmicas de desempenho-fadiga-recuperação; espaço; tempo; número de jogadores; regras; intensidade máxima relativa; etc., segundo o dia do padrão semanal.

Mais uma vez, é importante referir que os exercícios que apresentaremos estão apenas para ilustrar determinadas ideias, num caráter meramente exemplificativo, mas que podem servir como base para novas criações e ideias para os colegas treinadores. São 5 possibilidades de propensão/ênfase, de acordo com as diferentes escalas de organização da equipe: individual, grupal, setorial, intersetorial e coletiva.

Exercício 1

Possíveis objetivos: Contra-ataque rápido e vertical; realizar movimentos de projeção e ocupar o campo ofensivo no menor tempo possível.

Escala de Organização: Individual

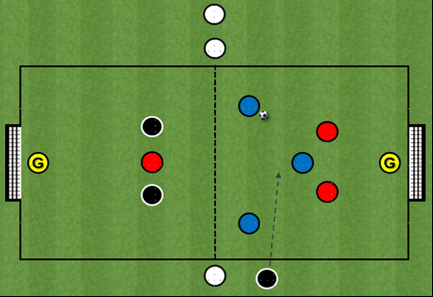

Descrição: Exercício inicia com jogo de 1×1, onde a bola sai sempre em uma das laterais do campo com o jogador azul. O objetivo do jogador azul é fazer gol em uma das 2 mini balizas defendida pelo jogador vermelho, que está situado atrás da linha pontilhada. O jogador azul não pode driblar, ou seja, não pode invadir a linha pontilhada, devendo realizar movimentos de engano – fintas, para iludir o jogador vermelho e abrir espaço para marcar o gol. Após a ação, o treinador (amarelo) realizará um passe no espaço para o jogador vermelho contra-atacar, produzindo uma situação de 1 vermelho x 1 azul + goleiro.

Exercício 2

Possíveis objetivos: Contra-ataque rápido e vertical; realizar movimentos de projeção e ocupar o campo ofensivo no menor tempo possível.

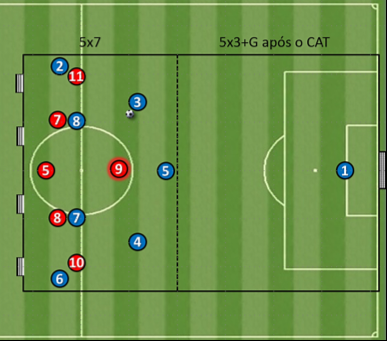

Escala de Organização: Grupal/Setorial

Descrição: Campo dividido ao meio, exercício estruturado com 4 equipes de 3 jogadores cada. 1 equipe sempre recupera, sendo dois jogadores servindo de apoio em largura para a equipe que defende e o outro jogador recupera passivamente (no exemplo acima os brancos).

O exercício está configurado para que hajam situações de 3×2 + goleiro permanentemente. No exemplo acima 3 azuis atacam dois vermelhos, que tem um jogador posicionado como referência para contra-ataque no campo adversário (defendido por 2 pretos). O objetivo da equipe azul é fazer gol, enquanto que o da equipe vermelha é recuperar a posse da bola e contra-atacar rapidamente, passando a bola para o seu referência que está no campo ofensivo (o passe deve ser feito pelo chão). Caso não consigam passar diretamente na profundidade, os vermelhos podem utilizar um dos 2 apoios ofensivos (brancos) em largura, que podem fazer o passe para o atacante, ou mesmo para os dois jogadores do vermelho que estão por pisar no campo ofensivo. Em caso de êxito, os 3 vermelhos passam a atacar os 2 pretos (neste momento, o jogador preto, que estava fora do campo, entra no campo ofensivo para servir de referência para a transição, que será defendido por 2 azuis – um ficará de fora para ser a referência numa futura situação).

Em caso da equipe com posse marcar gol, seguirá atacando. O treinador poderá em meio ao exercício colocar uma nova bola em jogo, de modo a provocar situações de transição. Após “x” tempo, troca-se a equipe que funciona como apoio.

Possíveis objetivos: Contra-ataque rápido e vertical; realizar movimentos de projeção e ocupar o campo ofensivo no menor tempo possível (compactação coletiva na saída para o contra-ataque); ultrapassagem, definição rápida do lance.

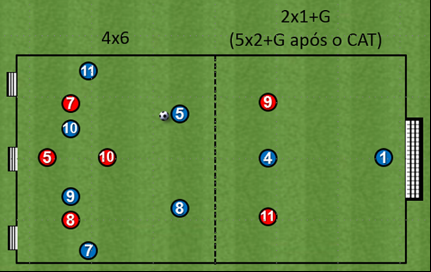

Escala de Organização: Intersetorial

Descrição: O espaço de jogo está dividido em duas partes. O exercício inicia numa situação de 7 azuis contra 5 vermelhos (o centroavante não participa sem bola), com a posse de bola sempre iniciando com os azuis. O objetivo da equipe azul é marcar gol em uma das 4 mini-balizas defendidas pelos vermelhos, que têm como finalidade recuperar a posse da bola e contra-atacar rapidamente. Neste momento o centroavante passa a jogar, servindo como opção de profundidade, sendo que os 6 vermelhos têm apenas 10 segundos para terminar a ação ofensiva. Apenas os jogadores número 3, 4 e 5 podem defender o contra-ataque, gerando uma situação de 7 contra 3 + goleiro.

O treinador poderá em meio ao exercício colocar uma nova bola em jogo, de modo a provocar situações de transição.

Possíveis objetivos: Contra-ataque rápido e vertical; realizar movimentos de projeção e ocupar o campo ofensivo no menor tempo possível (compactação coletiva na saída para o contra-ataque); ultrapassagem, definição rápida do lance.

Escala de Organização: Grupal/Intersetorial

Descrição: Jogo de G+7×6. O campo está dividido em duas metades. O exercício sempre inicia numa situação de 4×6, onde os 6 azuis deverão circular a bola e tentar marcar gol em uma das 3 mini balizas defendidas pelos 4 jogadores vermelhos. O objetivo dos vermelhos é recuperar a posse e rapidamente contra-atacar, lançando a bola para um dos seus 2 atacantes que estão no campo ofensivo defendido por 1 jogador azul e goleiro (além do passe, vale entrar em condução). Podem somar-se ao contra-ataque 3 vermelhos e apenas 1 azul pode retomar a linha da bola, gerando uma situação de 5 vermelhos contra 2 azuis + goleiro. O ataque deve ser finalizado em até 8 segundos.

Por fim, o treinador poderá em meio ao exercício colocar uma nova bola em jogo, de modo a provocar situações de transição.

Possíveis objetivos: Contra-ataque rápido e vertical; realizar movimentos de projeção e ocupar o campo ofensivo no menor tempo possível (compactação coletiva na saída para o contra-ataque); ultrapassagem, definição rápida do lance.

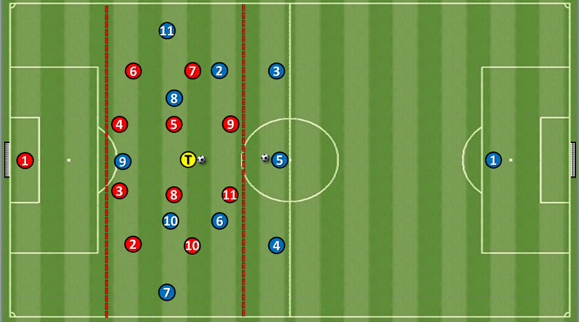

Escala de Organização: Coletiva.

Descrição: Jogam 11×11. O jogo sempre inicia com a equipe azul atacando, sendo que a equipe vermelha marca em bloco baixo. O objetivo da equipe azul será criar e aproveitar espaços na estrutura adversária para marcar gol. Se os vermelhos conseguirem roubar a bola, deverão contra-atacar rapidamente o azul.

Variação 1: O azul só poderá defender o contra-ataque com a linha defensiva e 1 volante (2,3,4,5 e 6) – facilitar o êxito do contra-ataque. O gol deverá ser marcado em até 10 segundos e a equipe toda deverá estar ocupando o meio-campo adversário, forçando a compactação ofensiva;

Variação 2: O azul pode defender o contra-ataque com todos os jogadores (“jogo normal”);

Variação 3: Idem ao 2, porém o treinador (de amarelo) poderá colocar outra bola em jogo, a qualquer momento, para promover situações de contra-ataque para o vermelho.

Categorias

Fábio Carille não é salvador da pátria

O enredo do futebol brasileiro é composto por heróis. Personagens que tiveram destaque e conduziram suas equipes a vitórias e títulos. Historicamente, esses salvadores vinham na figura de jogadores: Pelé, Garrincha, Romário, etc, são lembrados até hoje por “ganharem uma Copa do Mundo sozinhos”. É claro que dizer isso é muito raso, simplista e despreza toda a coletividade e rede de relações que envolvem um time de futebol. Mas, de um jeito ou de outro, a paixão do torcedor se alimenta por reverenciar essas grandes individualidades.

E, de uns tempos para cá outra categoria de profissionais passou a ganhar essa paixão desenfreada: os treinadores! Se relembrarmos que há algumas décadas, o bom técnico era aquele que ‘não atrapalhava’ e só ‘distribuía coletes’ é um avanço e tanto! E é com essa aura, de salvador da pátria, que Fábio Carille retorna ao Corinthians.

É claro que os resultados de Carille foram espetaculares no Timão. E ele ganhou com desempenho, convencendo, sendo melhor. A equipe corintiana campeã brasileira em 2017 e bicampeã paulista não dava espetáculo, porém mostrava uma consistência interessante com e sem a bola. E como toda análise deve ser complexa e multifatorial era interessante ver como Carille conduzia as relações com seus jogadores após vitórias e derrotas. Era tudo bem amarrado!

Mas, assim como na vida, no futebol o sucesso de ontem não é garantia de vitória hoje. Carille retorna ao clube não mais como um interino efetivado por falta de opção. Ele volta para ser o escudo mais garantido para uma diretoria fragilizada e que não tem a mínima condição se reforçar consistentemente o atual limitado time corintiano.

Carille terá que apresentar novas competências para um novo momento. E tenho dúvidas se o inesperado retorno, após uma má sucedida carreira internacional, vai funcionar. Tanto para o clube. Como para o treinador.

Sozinho, ninguém faz nada no futebol. Por mais ídolo que seja.

Refletir sobre o calendário da bola significa, de imediato, admitir duas variáveis: I) qualquer proposta costuma ser mais uma, é outra entre tantas contribuições; II) qualquer proposta deve admitir a existência de influências, usualmente econômicas, para além dos objetivos esportivos. As linhas que se seguem consideram as duas variáveis.

Este texto não está propriamente organizado de maneira linear. São meros apontamentos, notas não exatamente sequenciais. Serei mais objetivo nos temas que me parecem menos espinhosos. Naqueles mais difíceis, por sua vez, tentarei ser detalhado, mas sem exageros. Aliás, não espere ideias absolutamente inovadoras. É muito provável que a maioria destes escritos já sejam conhecidos, alguns deles até óbvios. Este, por sinal, parece um problema central: talvez ainda não saibamos como materializar o óbvio, em uma base regular.

Por ora, trataremos exclusivamente dos clubes de elite. Neste momento, me faltam tempo e ideias para discutir com a precisa seriedade os rumos dos clubes menores – talvez este texto seja até uma abertura para tal. Além disso, considere que os ajustes propostos tentam conciliar urgência com alguma dose de realismo. Por exemplo: hoje, me vejo favorável ao Campeonato Brasileiro, séries A e B, com dezoito clubes. É uma mudança urgente? Talvez. É realista? Não creio. Logo, não me alongo suficientemente sobre ela. Peço, por gentileza, que leia todo o texto com isso em mente.

Como veremos abaixo, há uma proposta bastante pontual, dirigida aos clubes paulistas e cariocas. Neste caso, aos outros clubes/federações, basta equiparar o número de datas proposto para fevereiro/março/abril aos objetivos de cada entidade. Acho prudente, neste período, não exceder a faixa de quinze jogos, fora os compromissos na Libertadores e afins.

Se este texto for minimamente reflexivo, sem ser entediante, me sinto realizado. Para complementos e sugestões, estou absolutamente disponível nos comentários.

***

Para começo de conversa, qual é a função de um calendário? Repare que é uma pergunta capciosa: poderíamos aqui nos estender, exaustivamente, em busca de uma definição inequívoca – mesmo que ela, na realidade, não nos levasse a lugar algum. Vamos então pensar pelo avesso: qual não deveria ser a função de um calendário? Um calendário não deveria, por exemplo, servir unicamente para organização de datas e horários das partidas de uma dada entidade. Essa é a parte mais simples! – ou, se você preferir, essa é a parte que já funciona. Afinal, as datas e competições estão devidamente agendadas e mesmo assim nos dedicamos a criticá-las e a refletir sobre elas. Por isso, parece razoável pensar que a questão não está no calendário em si, mas nas ideias que residem, silenciosamente, por trás dele.

O calendário me parece concretizar a visão, o olhar de toda uma entidade sobre seu próprio futebol. Ou seja, se o problema que mais nos aflige, por ora, é o número obsceno de partidas, talvez isso reflita uma visão que é majoritariamente quantitativa. Logo, não admira que nosso jogar não expresse, cronicamente, a qualidade que gostaríamos – ela não é uma prioridade, afinal. É por isso que considero salutar a definição de uma visão que guie o nosso futebol: o que esperamos do mais alto nível de futebol jogado no Brasil? Qual é o perfil do atleta que joga profissionalmente nas primeiras divisões? Como o Campeonato Brasileiro espera ser reconhecido, local e internacionalmente? Caso exista algo neste sentido, admito que desconheço. Ao mesmo tempo, se esta direção existe, ela não parece clara, sob hipótese alguma, no calendário nacional de competições.

Este olhar se materializa de diversas formas. Por exemplo, todos nós estamos cientes da elevadíssima troca de treinadores que enevoa nosso futebol. No último ano, é importante lembrar, apenas Cruzeiro, Grêmio e Internacional (na Série A) mantiveram seus treinadores durante toda a temporada. É evidente que há diversas outras variáveis que resultam nas trocas, mas chamo a atenção para apenas uma delas, geralmente invisível: o número grotesco de partidas também é, naturalmente, um estímulo inequívoco para a demissão de treinadores. Neste nível de exigência, cada jogo representa uma nova possibilidade de demissão. Na verdade, um alto número de jogos dá a ilusão de que sempre há tempo para mudanças de rota, sempre há tempo de uma nova aposta, de um novo modelo – ainda que eles não sejam minimamente coerentes. As mudanças de rota, nós bem sabemos, começam (e muitas vezes terminam) em treinadores e treinadoras.

É claro que a visão do futebol brasileiro deveria ser tema de extenso debate entre todos nós, profissionais da área. Os primeiros dias de dezembro, aliás, poderiam receber um evento importante, que reunisse a todos nós para discutirmos seriamente sobre futebol – apenas nos primeiros dias, sem comprometer as férias de ninguém. Por ora, proponho aqui uma ideia preliminar, sem muito rigor, apenas para guiar o meu texto. Pensemos em um calendário que tenha como objetivo a maior qualidade associada ao menor desgaste, permitindo o desenvolvimento de atletas e equipes locais, além da sustentabilidade de clubes, federações, patrocinadores e demais interessados.

Isto posto, podemos iniciar.

***

Começando pelo fim: não vejo qualquer razoabilidade em haver jogos em dezembro. É bem verdade que há temporadas em que é preciso lançar mão da primeira semana do mês, mas o ideal seria encerrar todas as atividades na última semana de novembro. Explico: primeiro, para o óbvio descanso de atletas, treinadores e comissões técnicas, cujo desgaste físico e mental é sabido por todos, mas verdadeiramente sentido apenas pelos que lá estão. Depois, porque é preciso sair do futebol para retornar a ele. Dezembro e janeiro, na verdade, deveriam ser períodos de distanciamento, inclusive para o torcedor médio, que parece afogado (inclusive financeiramente) no oceano de partidas oficiais do próprio clube. Assim como o calendário também é responsável por criar um interesse genuíno no torcedor e no público em geral durante o ano, nele também deve estar uma espécie de falta, de ausência que permita a sua própria valorização. Este parece um desafio particularmente difícil em tempos de hiperexcitação.

Para janeiro, portanto, proponho um primeiro ajuste, bastante pontual: não acho razoável haver qualquer partida oficial para os clubes envolvidos na Série A do Campeonato Brasileiro. Se fincarmos como objetivo a maior qualidade associada ao menor desgaste, então não faz sentido ferir profundamente um período altamente decisivo da temporada. Este deve ser o mês de cultivo do modelo, das ideias de cada treinador, a serem refletidas ao longo das semanas e dos meses seguintes – se houver tempo, é claro. Ao mesmo tempo, é o mês para dar aos atletas a prevenção adequada contra quaisquer lesões – inimigas mortais da qualidade do jogar em um calendário saturado como o nosso. Mas repare, como dissemos anteriormente, que todos esses são conceitos absolutamente básicos.

Aos clubes que disputam os Estaduais, mas não estão na Série A do Campeonato Brasileiro, proponho que iniciem a temporada, como veremos abaixo, a partir da segunda quinzena de janeiro. Não vejo motivos convincentes para se jogar futebol profissional antes disso. Mas, se os clubes da Série A jogam oficialmente apenas a partir da primeira semana de fevereiro, é evidente que isso tem algum impacto.

Vejamos.

***

Um dos maiores problemas dos Estaduais não reside apenas nas datas intermináveis. Reside na inegável disparidade entre grandes e pequenos – puramente amenizada nos primeiros instantes da temporada. Do ponto de vista esportivo, este é um conflito absolutamente sério, pois o calendário não permite nem que parte dos clubes menores se prepare adequadamente para o ano (até porque, neste caso, o ano pode ter poucos meses), assim como não permite que os grandes se preparem, de fato, para os desafios nacionais e internacionais que se sucedem. Em suma, a contribuição esportiva da maioria dos jogos dos Estaduais é bastante limitada.

Correndo certos riscos, minha primeira proposta (bastante pontual, como avisado anteriormente) é a retomada do Torneio Rio-São Paulo. Dois grupos de quatro equipes, duas de cada estado, se enfrentam dentro do grupo, em turno único. Semi-finais e final em jogo único – sempre com a equipe de melhor campanha como mandante. O campeão, portanto, faz cinco jogos (os quatro eliminados na primeira fase, repare, fazem apenas três). Todos os jogos são realizados em fevereiro. Como proponho que os oito grandes clubes entrem nos Estaduais apenas em uma segunda fase, jogada a partir de março, não haverá conflito de datas.

Não estou ciente dos interesses que motivaram a criação e a posterior descontinuidade do Rio-São Paulo, mas o fato é que se trata de um torneio curto, simples, cercado de rivalidades e, especialmente, com adversários de bom nível – ao menos presumivelmente. Promover o máximo possível de partidas contra adversários nivelados é condição sine qua non se a ideia for o desenvolvimento de atletas e equipes locais. Este é um termômetro suficientemente interessante para mensurar o trabalho realizado em janeiro, e depois adaptá-lo, tendo em vista a continuidade da temporada.

Pensemos em um clube eliminado nas semi-finais do Rio-São Paulo. Este clube, portanto, disputou quatro jogos. Em razão dos dois meses de pausa e da tradição do adversário, é absolutamente provável que os quatro jogos da primeira rodada, inclusive aquele disputado por este clube hipotético, tenham ótimo público/renda. Este fato não necessariamente se confirma nos Estaduais. Repare na diferença, inclusive anímica, que isso representa. Considere ainda viagens curtíssimas, desgaste absolutamente controlado. Qualidade sobre quantidade.

***

Por ora, não vejo mudanças estruturais significativas na Libertadores e na Copa do Brasil. Começando pelo fim, a Copa do Brasil tem uma função bastante interessante: alimenta os espíritos mais atiçados pelos mata-matas. Em um passado não muito distante, havia uma resistência bastante razoável ao Campeonato Brasileiro por pontos corridos – ainda há, está escondida – mesmo que absolutamente todas as outras competições disputadas por clubes brasileiros fossem eliminatórias. Neste sentido, a Copa do Brasil preenche substancialmente os fetiches eliminatórios ao mesmo tempo em que, agora, o faz acolhendo os clubes da Libertadores – o que parece ter elevado consideravelmente o nível. Da mesma forma, distribuir a Copa do Brasil ao longo do ano soa bastante salutar. Faço uma ressalva sobre a retirada do critério do gol qualificado, que me agradava muito – não ouvi ainda um bom argumento para sua retirada.

Na Libertadores, por sua vez, corre este regulamento que beira o icônico: oito grupos de quatro, em turno e returno, classificam-se dois. Não me parece haver objeções aqui, assim como na distribuição da Libertadores pelo ano todo. O entrave maior me parece residir nas primeiras fases. Os quatro jogos decisivos da primeira fase da Libertadores acontecem em um momento delicado da temporada, sem a devida preparação e, especialmente, acompanhados de um inacreditável diálogo com os Estaduais. Desconfio que me agrada a ideia de ter apenas uma fase eliminatória – o que implica portanto, não apenas menos clubes na Libertadores, como menos brasileiros classificados. A saber o interesse.

Sobre a Copa Sul-Americana, havia preparado mentalmente uma extensa lista de argumentos para defender uma estrutura análoga à UEFA Europa League, mas desconsiderei a entrada posterior dos oito clubes que chegam da Libertadores. Seis jogos da fase de grupos seguidos de mais dez eliminatórios levariam o campeão a fazer dezesseis jogos, contra os doze que hoje são necessários. A implementação de uma fase de grupos parece interessante porque a Sul-Americana, aos meus olhos, parece uma competição que demora a engrenar – e um termômetro é o interesse dos torcedores que não estão na competição. Na Libertadores, por exemplo, o interesse é geral desde os primeiros jogos da fase de grupos, e não creio que isso ocorra puramente pela qualidade das equipes. Enfim, temos aqui um entrave razoável. Mas repare, novamente, que reduzir o tamanho da competição seria um caminho bastante interessante.

Pensemos que um mesmo clube hipotético dispute a Libertadores desde as primeiras fases e seja eliminado nas quartas-de-final. Foram, portanto, quatorze jogos. Na Copa do Brasil, o mesmo clube caiu nas semi-finais e, como veio da Libertadores, fez então seis partidas. Some-se a isso os jogos do Rio-São Paulo e, até agora, temos vinte e quatro compromissos.

***

É evidente que as tensões relativas ao calendário estão primordialmente expressas no locus dos Campeonatos Estaduais. Objetivamente, meu ponto é o seguinte: os estaduais têm, para além de um significado esportivo, um significado cultural quase que inestimável. As rivalidades brasileiras, que formaram inclusive nosso ethos como torcedores, nasceram das competições regionais. Além disso, como sabemos, são os estaduais que dão sobrevida à uma série de clubes que, ao menos como se desenha o mercado futebolístico (acompanhando os delírios mercadológicos mundiais), estão marcados para morrer. Matar os Estaduais, na minha modesta opinião, significa matar parte significativa do passado, presente e futuro do futebol que se pratica no Brasil – ainda que parte importante dele seja invisível. Assim, não sou favorável, sob nenhuma hipótese, ao seu término. Proponho adaptá-los.

Fiquemos no exemplo paulista. Em primeiro lugar, vejo os quatro grandes clubes não mais disputando os estaduais desde o início, mas a partir de um segundo momento. Isso significa que, tendo em conta o regulamento atual, o Campeonato Paulista continuaria com vinte clubes, sendo que dezesseis deles disputam a primeira fase. Os quatro grandes entram apenas em um segundo momento.

Os dezesseis clubes iniciais estão divididos em dois grupos de oito, divididos por um coeficiente de rendimento ou algo do tipo. Chamemos aqui de grupos A e B. Os clubes do grupo A enfrentam os do grupo B, em turno único, de modo que cada clube faz oito jogos – quatro como mandantes, quatro como visitantes. Ao término da primeira fase, os quatro melhores de cada grupo se classificam – ganhando o direito, portanto, de se juntar aos quatro grandes. Ao mesmo tempo, vejo os eliminados disputando um torneio análogo ao Trofeu do Interior, novamente em turno único, todos contra todos. Evidentemente, daqui saem os rebaixados à Série A-2. Assim, mesmo os clubes eliminados na primeira fase terão, garantidos, quinze jogos a disputar.

Voltando aos classificados, temos agora doze clubes (oito classificados + quatro grandes). Eles estão divididos em dois grupos (chamemos de C e D), de seis clubes cada. Em turno único, o grupo C enfrenta o grupo D. Os quatro melhores classificados de cada grupo passam às quartas-de-final que, ao lado das semi-finais, são disputadas em jogo único -mando da equipe de melhor campanha. Os dois classificados fazem a final, esta sim, em jogos de ida e volta. Portanto, se o campeão for um clube do interior, ele terá feito dezesseis jogos. Por sua vez, se o campeão for um dos clubes da capital, terá feito somente dez jogos. Número de partidas drasticamente reduzido, rivalidades mantidas, sobrevida ao interior. Voilà.

No caso do Rio, por exemplo, a lógica é a mesma. Sem os quatro grandes na primeira fase, restam doze. Dois grupos de seis, turno único, jogos contra o outro grupo. Classificam-se três de cada chave. Os classificados se somam aos quatro grandes na segunda fase. Aqui, são vários os cenários possíveis. Por ora, o que mais me agrada é o seguinte: todos contra todos, em turno único. Isso significa que, das nove rodadas, em seis teríamos clássicos. Daqui, sairia o campeão da Taça Guanabara (mantivemos a tradição!). Classificam-se quatro clubes, semi-finais e final em jogo único -aqui reside uma das vantagens de se ter um Maracanã. Aqui, onze jogos para os clubes da capital.

O mesmo raciocínio segue para qualquer outro estado. Dez jogos, aproximadamente, para clubes da Série A. Considere que, no caso específico de paulistas e cariocas, propusemos datas para o Rio-São Paulo. Assim, para qualquer outra federação, basta fazer as devidas adaptações.

Suponhamos que nosso clube imaginário tenha disputado o Campeonato Paulista e chegado às semi-finais. Logo, some-se mais oito jogos oficiais.

***

Sobre o Campeonato Brasileiro, faço um apontamento inicial: uma das vantagens da redução dos Estaduais não reside apenas na questão esportiva, mas também afetiva, digamos assim. É de uma desvalorização ímpar começar o Brasileiro na semana imediatamente seguinte ao término dos Estaduais. Os campeões mal comemoraram, os perdedores sequer puderam digerir seu insucesso e, sem qualquer pausa, sem nenhuma expectativa, começa aquela que deveria ser a expressão do mais alto nível de futebol praticado no país. No mínimo, sugiro uma semana de pausa entre o fim dos estaduais e o início da Série A – o que é possível caso sejam feitas as adaptações sugeridas acima. Façamos isso apenas uma vez e vejamos se o público e talvez até o nível dos jogos das primeiras rodadas não serão melhores.

Sobre a fórmula de disputa, não vejo muitas arestas para discussão. Turno e returno, pontos corridos. Não porque os pontos corridos sejam mais justos (acho um argumento inconsistente, embora repetido), mas porque dão aos clubes, atletas e patrocinadores uma espécie de garantia que as disputas eliminatórias não dão. Se pensarmos na sustentabilidade de clubes, federações, patrocinadores e demais interessados, este é um caminho absolutamente coerente. O ajuste que proponho é estrutural: sinto que a qualidade do jogo praticado no Brasil será maior se o Campeonato Brasileiro não tiver vinte, mas dezoito clubes. Menos jogos, mais treinamentos, menor distância técnica entre os extremos da tabela. Da mesma forma, sinto que a redução de vinte para dezoito clubes também fortalecerá o nível da Série B – pelos mesmos motivos, considerando ainda as viagens pornográficas a que estão submetidos os clubes da segunda divisão. Voltando à Série A, vejo cerca de apenas oito clubes classificados para as competições internacionais. Se me permitem, não há qualquer razoabilidade esportiva quando o décimo quarto colocado corre o risco de ser premiado com uma competição internacional no ano seguinte.

Sobre o rebaixamento, em uma fórmula com dezoito clubes, imagino dois deles diretamente rebaixados. Me admira que um país tão obcecado pelos mata-matas não tenha sequer considerado a possibilidade, como se faz em outras ligas de bom nível, de criar play-offs para acesso e descenso. Acho altamente razoável, por exemplo, um confronto entre o décimo sexto e terceiro colocados, respectivamente, das Séries A e B. Jogos de ida e volta, mandos definidos por sorteio. Lotação máxima nos dois jogos, ótimas rendas. Parece muito interessante.

O Campeonato Brasileiro tem uma peculiaridade bastante importante: a extensão territorial significa não apenas um enorme desafio do ponto de vista logístico (basta lembrar que o Sport, em 2017, viajou cerca de 75mil quilômetros), mas também do ponto de vista fisiológico. O Brasil tem seis biomas terrestres diferentes, e não é aceitável naturalizar (ou esperar máxima performance) que um atleta jogue, em um intervalo de sete dias, nos Pampas, depois na Caatinga e, por fim, na Mata Atlântica. São diferenças absolutamente importantes e, mais do que isso, peculiares: são exclusivas de um país de dimensões continentais como é o Brasil, e devem estar na base da pirâmide se, novamente, o objetivo for um jogar de qualidade. Deve haver alguma matriz ou algoritmo que permita construir um calendário mais humanizado neste sentido, otimizando o trabalho de clubes e profissionais diversos.

Outro ponto que me ressalto aqui é a janela do meio de temporada. É bem verdade que os clubes precisam negociar alguns dos seus jogadores e os próprios atletas, muitas vezes, desejam ser negociados. Ao mesmo tempo, são absolutamente deletérias, do ponto de vista esportivo, as mudanças sofridas por vários dos elencos da Série A no decorrer da competição. – como esperar qualidade neste cenário? Quem paga essa conta, novamente, são os treinadores e treinadoras. Me pergunto, na esteira do que dissemos anteriormente, quantas trocas seriam evitadas se houvesse algum mecanismo protecionista que permitisse maior estabilidade dos elencos durante a temporada e negociações em momentos apropriados.

Considerando a estrutura atual, qualquer clube faria, portanto, mais 38 jogos. Repare que, em caso de dezoito clubes, seriam 34 partidas (exceto para os clubes envolvidos nos play-offs, que fariam 36).

***

Nosso clube hipotético terminou sem títulos (ou seja, seria provavelmente criticado), mas classificou-se à Libertadores do próximo ano. Somando todas as partidas, chegamos ao número de 72 jogos na temporada. Em condições normais, convenhamos, não é um número digno de comemoração.

Mas, ao mesmo tempo, há uma questão de perspectiva: este mesmíssimo clube, chegando às mesmas fases em cada competição, no calendário atual (excetuando Rio-São Paulo e acrescentando os jogos do Paulista) faria incríveis 80 jogos. Ou seja, com pequenos ajustes, já obtivemos uma redução de 10%. Isso é digno de nota.

Mas, nos 72 jogos que apresentamos, janeiro e dezembro estão poupados. Houve uma semana de pausa entre Estaduais e Brasileiro. Houve mais sessões de treinamento em elevados domínios de intensidade fisica e cognitiva – não apenas treinamentos regenerativos. Haveria, provavelmente, os devidos espaços para as datas FIFA, outro problema inquestionável. No cenário que apresentamos, este clube precisaria disputar as prévias da Libertadores. Se estivesse diretamente classificado, teria quatro jogos a menos (ou seja, 68). Se o Campeonato Brasileiro fosse ajustado, como propusemos, este mesmo clube teria disputado cinco trofeus (um a mais do que hoje), fazendo 64 jogos.

Para o cenário atual, é um número simplesmente espetacular.

Categorias

Caminho para Madri

O título deste texto é a tradução do lema da “Liga dos Campeões da UEFA” (‘Road to Madrid‘), o mais importante torneio de clubes de futebol. Entretanto bem poderia ser o da Libertadores, o principal das Américas. Enquanto estas linhas são escritas, a decisão está mantida para a capital da Espanha mesmo o River Plate a recusar-se lá jogar, sendo a equipe mandante.

Perdemos todos. Os sul-americanos. Uma final da Libertadores fora da América do Sul – independente de ser em Madri – é a constatação de que a gestão do futebol por estes lados está falida. É notória a influência de alguns clubes nos bastidores da Confederação Sul-Americana. Historicamente sempre foi assim. A falta de critério que causam os inchaços das competições, que dificultam a logística e o planejamento dos clubes, em detrimento dos profissionais do futebol e dos torcedores. Estes, a cada dia, se afastam mais dos jogos e acompanham campeonatos mais interessantes, como os da Europa e – pasmem e desculpem-me o juízo de valor – da América do Norte.

A premiação em dinheiro da Libertadores não é atraente para os clubes. Já foi bem menos. Entretanto, os campeonatos continentais possuem nome e concedem status. Para os futebolistas, uma referência e tanto no currículo. Para a cartolagem dos clubes, a conquista deles é a eternização dos seus nomes.

É preciso de uma vez por todas romper com um passado de desserviço ao futebol. O episódio do gás de pimenta no Boca x River de 2015; da queda de energia no Atlético-MG x Newell’s de 2013; do Corinthians x River, em 2006; da recente batalha campal entre Peñarol e Palmeiras, fora os incontáveis jogos interrompidos. Os exemplos são infinitos.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) precisa entender o consumidor do futebol sul-americano. Quais são as exigências dele? O que ele quer? Dessa forma, trabalhar para potencializar os rendimentos quando da organização dos campeonatos mais importantes. Entretanto, ela entende mesmo as federações nacionais e seus principais clubes, ou seja, satisfaz “a panela”. Em outras palavras, aqueles que mais garantem os seus interesses ou os de um grupo ainda menor, mas com grande poder de decisão. A consequência disso é a final do principal torneio de clubes fora desta parte sul da América.

Dos males, o menor. Se é possível considerar sendo um ‘mal’.

Com tudo isso, é preciso trabalhar para proteger e difundir o futebol, ao valorizar o seu profissional e prestigiar o torcedor, que são as verdadeiras funções de uma federação. Caso contrário, mais confusões como a do último dia 24 de novembro acontecerão e mais finais estarão longe daqui. Com o tempo, mais os sul-americanos ficarão distantes da Libertadores. E desconfia-se que não seja isso que a CONMEBOL queira.