Por: Bruno Loureiro Batista

Olá a todos, após conversarmos sobre as bases de interpretação de dados juntamente ao contexto de jogo, hoje falaremos sobre a análise vídeo, suas características, utilizo e tipologias.

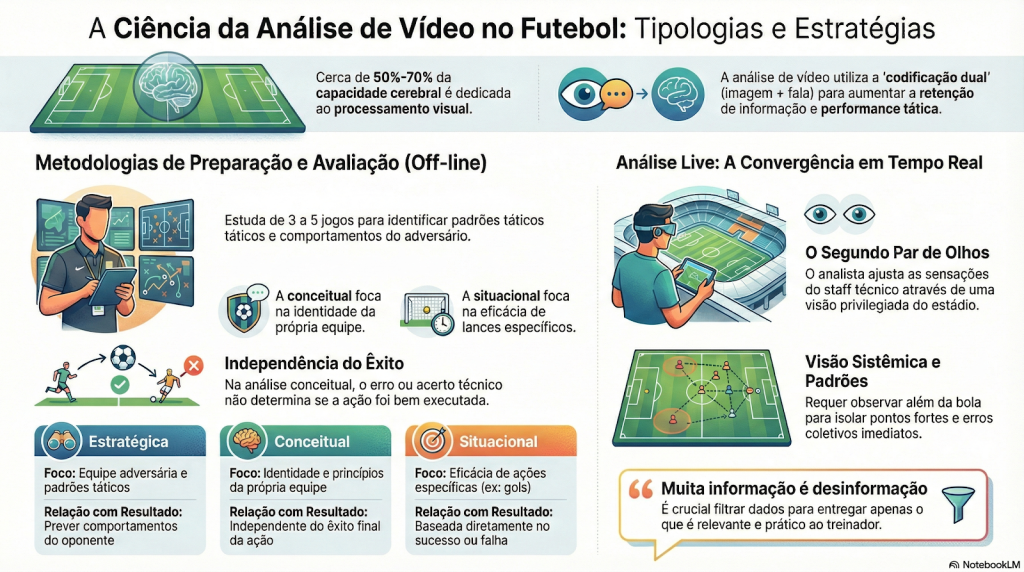

Estimasse que cerca de 50%-70% da capacidade cerebral seja dedicada ao processamento visual (Felleman and Van Essen; 1991) estes estudos demonstram a importância da carga cognitiva através da imagem vídeo como grande parte do processo de aprendizagem.

Um dos modos mais potentes que ajudam no processo de aprendizagem juntamente com a imagem é o chamado “codificação dual” que indica a junção de imagens com a linguagem verbal simultânea, aumenta consideravelmente as probabilidades na retenção da informação (Paivio,1971). Estes estudos nos ajudam a entender quão eficaz e potente o instrumento vídeo pode ser, principalmente com as novas gerações Z e Alpha.

Por mais que possamos tentar “ler” o andamento de uma partida através dos relatórios numéricos, a análise das imagens será sempre primordial para entendimento da partida. As imagens têm o poder de correlacionar um feedback abstrato com a realidade dos fatos, entender as tomadas de decisão baseada no contexto, conectar aspectos estruturais de tática coletiva e individual, além de criar maior conexão socioafetiva através de diálogo entre jogadores e staff técnico.

Quando utilizamos imagens, número e exercícios para correções e estratégias tático-técnicos, é importante salientar que “Se sabemos o PORQUE fazemos algo, melhoramos COMO o fazemos”

Quando se pensa em análise vídeo (tática-técnica) temos diversas variáveis como análise de mercado (scouting), análise de adversários, análise da própria equipe e training análises. Juntamente com os relatórios numéricos podemos ter um quadro completo de informações seja para a Prá-partida, Momento Partida ou Post-Partida. A ideia deste artigo será aprofundar as tipologias de análise de acordo com suas características, objetivos e diferenças. Como no mundo do futebol a palavra “Depende” é uma das mais utilizadas, é muito importante termos o conhecimento da terminologia para ajudar a no discernimento das ações

Cada tipologia tem suas vantagens e desvantagens de acordo com o objetivo do staff técnico. De uma forma geral podemos dividir em quatro macro princípios de análises

– Análise Estratégica

– Análise Situacional

– Análise Conceitual

– Análise Live (Ao Vivo)

ANÁLISE ESTRATEGICA:

A tipologia mais difundida e utilizada é a análise Estratégica, que tem como principais características a observação das equipes adversarias. Dentre as considerações para a realização da análise estratégica estão a analise de 3 a 5 jogos normalmente para; observação do sistema de jogo adversário; partidas jogadas dentro e fora de casa; contra um sistema de jogo adversário similar; comportamento da equipe com resultado vigente (favor, contra ou empate); característica do treinador adversário; Características em base a cada terço de jogo (15’ em 15’); substituições em relação ao resultado vigente; Comportamentos em base al ciclo de jogo (Posse, não posse, transições ofensivas e defensivas e bolas paradas).

O próximo passo é definir junto ao staff técnico a elaboração de material vídeo específico e/ou relatório escrito que possam traçar o perfil da equipe adversaria.

Posteriormente, se realizará a apresentação aos jogadores do material analisado para aplicação de estratégias ofensivas e defensivas em que os jogadores possam reconhecer com maior facilidade o padrão coletivo e individual do oponente e como afrontá-los.

Esta tipologia de análise favorece um conhecimento geral dos padrões táticos-técnicos dos adversários em diversos momentos da partida dando um informações necessárias para um plano de jogo. Basear-se somente na análise estratégica pode levar a dificuldades caso a equipe oposta mude os comportamentos esperados podendo cria incertezas coletiva individuais sobre o plano de jogo treinado na preparação da partida. Importante sempre ter o equilíbrio na utilização da estratégia baseada no adversário, mas sem perder a sua identidade de jogo.

ANÁLISE CONCEITUAL:

A análise conceitual tem como caraterística o estudo da própria equipe, ela requer antes de tudo uma linguagem e definição para cada tipo de ação como por exemplo descrito no glossário CBF. https://drive.google.com/file/d/16jxs8YBWcsx2vHpI08RvmvXmU5eStgA1/view?usp=drive_link

Isto é fundamental para se começar a criar as análises a partir da sua identidade de jogo. Através dela desse-se criar uma base de dados das ações durante o tempo. Por o futebol ser um jogo situacional (estocástico) com número quase infinito de combinações, a definição das ações requer estudo específico levando em consideração certos aspectos do jogo como: Zona do campo, número de jogadores envolvidos, tempo total da ação, número de jogadores a frente ou atras da linha da bola, no caso de bola parada agregar o desenvolvimento da ação na sua zona de conclusão.

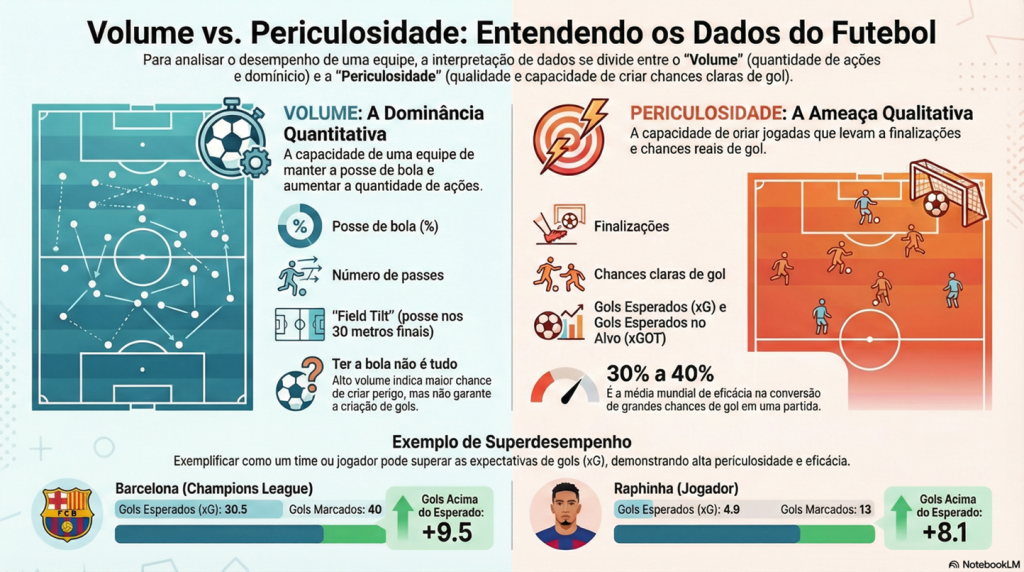

Esta tipologia de análise pode ser divida em “periculosidade” e “volume de jogo” que serão definidas seguindo as especificidades acima com intuito de separar CONCEITUALMENTE cada situação ocorrida durante uma partida.

Um exemplo pratico seria analisar as saídas de bola (3-4 clip vídeo) que apesar de não serem nunca iguais, partem do mesmo princípio e partir deste ponto entender COMO foi realizada partindo da tomada de decisão, ocupação e distância de relação da equipe em relação ao adversário e em base a identidade de jogo e estratégia adotada.

A principal diferença característica da análise conceitual está no fato que seu estudo é realizado independente do êxito final da ação, ou seja, um erro técnico-tático individual ou coletivo não é o fator determinante para que elas sejam analisadas e comparadas, elas podem ter origem técnica (domínio, passe, condução), tática (tomada de decisão , ocupação coletiva – individual ou perfilamento corporal). De forma prática não é porque a saída de jogo teve eficácia significa que foi bem feita ou vice e versa.

ANÁLISE SITUACIONAL:

A análise situacional tem como característica uma visão detalhada de uma determinada ação baseada na eficácia da mesma. Quando uma equipe leva um gol, através da tipologia situacional, se vai analisar o erro ou acerto que originou o seu êxito.

Como uma fotografia específica, com a análise situacional é possível individualizar um comportamento coletivo ou setorial em qualquer circunstância da partida. Esta mensagem chega aos jogadores de uma forma muito direta pois os participantes na ação analisada se sentem particularmente envolvidos.

A diferença entre a análise situacional e conceitual está no fato que a ação analisada é de uma forma especifica e detalhada naquele momento específico. Independente das fases do jogo ou de qual tipologia de “periculosidade” de uma determinada situação, o analista poderá ir “direto ao ponto” para tentar explicar a eficácia ou não da mesma.

Um exemplo pratico e significativo pode ser que se uma equipe leva três gols de maneiras completamente diferentes entre si, (escanteio, transição e bloco baixo) se analisa separadamente cada situação partindo do êxito que foi ter levado o gol.

A análise situacional apesar de ser mais direta a específica, permite um arquivo reduzido ao longo do tempo pois as situações de jogo a serem analisadas podem ser infinitas devido as circunstâncias se não levamos em consideração os princípios da identidade de jogo da equipe. Geralmente esta tipologia de analise se não realizada com a devida atenção, acarreta horas de discussão pois a cada fotograma podemos analisar o clip vídeo de modo diverso onde a palavra “SE” ganha importância como exemplo: “se ele tivesse aqui seria assim…”, ou “se o adversário tivesse feito isso, ele teria feito diferente…”, criando uma infinidade de possibilidades que podem não serem mais verificadas da mesma forma.

Estas duas tipologias de analise se referem ao Pré e Post Partida e uma vez definidas as diferentes modalidades de análise, o analista de desempenho junto ao treinador e o staff técnico podem decidir de qual maneira utilizá-las. As tipologias de análises estão estreitamente interligadas sendo que o utilizo de uma não exclua o da outra.

ANÁLISE LIVE:

A análise de desempenho live de uma partida provavelmente seja a mais complexa e tem como sua característica principal a combinação de leitura tática e gestão emocional. Durante o jogo o analista tem que ter a capacidade se abstrair emocionalmente da partida independente da sua importância (uma final de campeonato por exemplo), para poder focar nos padrões, compreender, analisar e sugerir soluções.

Nesta tipologia de análise, todas as outras modalidades (estratégica, conceitual e situacional) se convergem. O analista por se posicionar em um ponto privilegiado do estadio, atua como “segundo par de olhos” do treinador, e deve através de suas observações não descrever as ações mas sim confirmar, refutar ou ajustar as sensações do staff técnico que estão no banco de suplentes.

Para que analise seja eficaz e tenha êxito positivo é determinante ter ao menos três pontos bem definidos.

- – Visão sistêmica: Capacidade de observar além do raio de ação da bola, focando nos comportamentos coletivos e setoriais em zona mais distantes chamada zona de intervenção segundo Paco Seiru-lo (Peralta 2020).

- Identificaçāo de Padrões: Isolar erros ou pontos fortes nas sequências de movimentos que possam ser corrigidos pela equipe ou explorados através de ajustes táticos imediatos e/ou substituições.

- Sensibilidade Comunicativa: Filtrar o volume de informação para entregar ao treinador apenas o que é relevante e pratico para o andamento da partida.

Como disse o analista de desempenho do Manchester City Carles Pranchat “Muita informação é desinformação”.

Bruno Loureiro Batista é Treinador/Analista de Partidas Individuais no setor de base da Juventus FC. É graduado em Ciências do Esporte pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui licença UEFA A. Possui experiência em análise de desempenho e desenvolvimento individual de atletas, atuando no futebol europeu de alto rendimento.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bruno-loureiro-batista-a95681165/