Em evento realizado há alguns dias, discutia-se sobre a análise do jogo: sua ciência, seus conceitos e protocolos. Uma parte importante dentro da indústria do futebol e, por mais que em um primeiro momento não possa parecer, colabora muito com o marketing da modalidade, quer seja o de um atleta ou de uma instituição. A característica no estilo de um futebolista e de todo um plantel são capazes de refletir a cultura e filosofia de uma instituição, sobre como ela observa o jogo e colabora para ele, de acordo com o que acredita e o seu papel dentro do universo do futebol.

Tudo parte do princípio sobre como a instituição enxerga o esporte e se posiciona no ambiente em que atua. Isso se origina dentro das quatro linhas – a maneira como a equipe joga, ofensiva ou defensiva, posse e toque de bola – e toma forma para além do campo, com todo o quadro de colaboradores, inseridos em uma cultura e filosofia de trabalho, tendo como base a missão, a visão e os valores da instituição.

A implementação de uma rotina de trabalho e plano de ação, de acordo com uma filosofia organizacional – princípio do marketing e fundamental para o planejamento estratégico – sugere a aquisição de determinados atletas e funcionários. Em determinadas ocasiões atraem investidores e patrocinadores que se identificam com estas características.

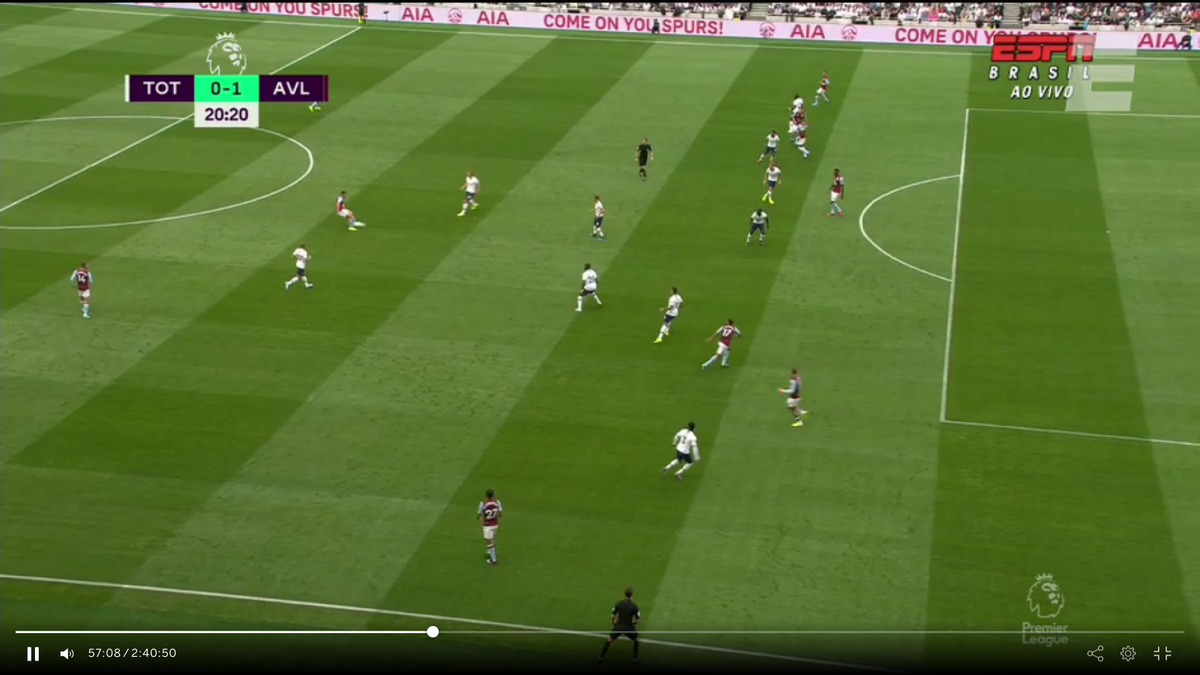

Exemplo disso é certa equipe europeia em que todo atleta ao receber um passe volta o corpo para o campo de ataque ou em direção à meta oposta. Mesmo marcado ele não dá as espaldas ao objetivo, gesto que vai em encontro com a filosofia da organização (clube), que é de avançar e crescer. Ora, não se faz isso em dando as costas para o objetivo, que dentro de campo é o gol onde se deve atacar.

Na América do Sul, muitos sabem dos tempos sombrios do argentino River Plate no início desta década e da virada do clube a partir de Marcelo Gallardo como treinador. Segundo ele, voltaram-se a um estilo de jogo que resgatava a filosofia do clube, das categorias de base ao elenco profissional, de respeitar o estilo de jogo que tornou a instituição grande e sua maneira de se jogar o futebol. A partir disso o River começou a desempenhar com os 3 “Gs” que foram uma parte importante da aproximação do clube com o seu jogo: Ganar (Ganhar), Gustar (aproveitar/divertir-se) e Golear (golear).”

Esta filosofia (ou cultura, como preferirem) é capaz de proporcionar bons jogos, potencializar a presença de público e de rendimentos. Gerar experiências inesquecíveis aos torcedores. Não à toa o River Plate, especificamente, além de possuir um dos melhores planteis por estas bandas, é estudo de caso bem sucedido de gestão e marketing do esporte. Alto lá, não falo do seu presidente e como ele se envolve nos bastidores, mas sim de como o clube se transformou ao longo desta década.

Assim sendo, o futebol como é jogado é sim capaz de refletir toda a cultura de trabalho de um clube, e isso ser percebido para além do campo, dentro de toda organização. Primeiro é uma ideia interna, que acaba por envolver toda a instituição. Esta ideia acaba por tomar o mercado, que passa a ver a organização a partir dessa ideia (ou o grupo dela).

——-

Em tempo mais uma citação que se relaciona com o tema da coluna:

“E para o River, ser River novamente foi, sobretudo, uma vitória de caráter.”

Trecho da revista “Four Four Two”,

sobre a mudança do Club Atlético River Plate ao longo desta década.