Ao longo das próximas semanas iremos apresentar um raio X sobre como os clubes da Série A1 do Paulistão gerem a área de marketing. As informações são frutos da tese de doutorado intitulada “Gestão do Marketing Esportivo no futebol: proposta de modelo teórico/prático para clubes profissionais brasileiros”, finalizada em maio de 2020 na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo.

A pesquisa, realizada entre 2016 e 2020, teve por objetivo propor um modelo para a gestão do marketing nos clubes brasileiros a partir da teoria sobre o tema e da análise da prática dos clubes brasileiros. O estudo foi realizado em quatro partes e aqui iremos abordar a etapa da pesquisa de campo, que utilizou como amostra os 16 clubes que disputaram a Série A1 do Paulistão 2018. Aceitaram participar 14 clubes[1] com os responsáveis pela área de marketing (total de 15 pessoas) concedendo entrevistas em profundidade sobre 35 itens relacionados aos processos de planejamento, estruturação, execução e controle dos clubes e da área de marketing. Foram obtidas mais de 15 horas de gravações e 244 páginas de dados que geraram um amplo painel sobre a gestão do marketing nesses clubes, o qual será apresentado ao longo dessa série.

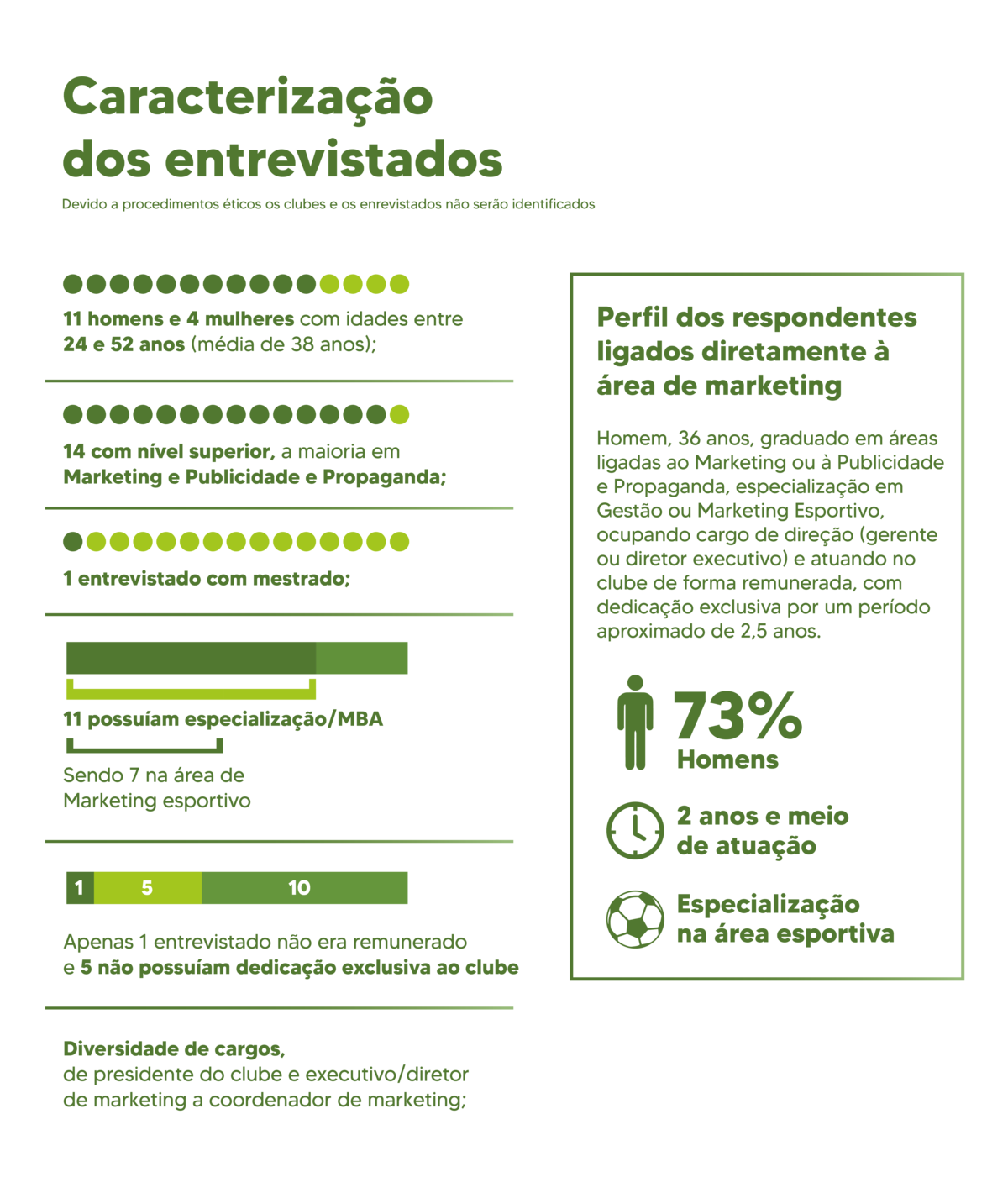

Começamos analisando os 15 entrevistados: pessoas com diferentes cargos se apresentaram como responsáveis pelo marketing, como presidentes, gerentes de marketing, assessores de imprensa e coordenadores de marketing. Foram ouvidos 11 homens e quatro mulheres cuja idade variou entre 24 e 52 anos (média de 38 anos). Apenas uma pessoa não possuía graduação e a maioria era formada em Marketing ou Publicidade e Propaganda, com uma entrevistada possuindo mestrado e 11 especialização/MBA, sendo sete na área do Marketing Esportivo. Somente um entrevistado não era remunerado e cinco não possuíam contrato de trabalha com dedicação exclusiva ao clube.

Dos 14 clubes apenas dois não tinham profissional contratado responsável pelo marketing e se considerarmos apenas os entrevistados que atuavam diretamente na área é verificado o seguinte perfil do profissional responsável pelo marketing nos clubes analisados: homem, de 36 anos, graduado em Marketing ou em Publicidade e Propaganda, com especialização em Gestão ou Marketing Esportivo, que ocupava cargo de direção (gerente ou diretor executivo de marketing) e atuava no clube de forma remunerada, com dedicação exclusiva por um período aproximado de dois anos e meio.

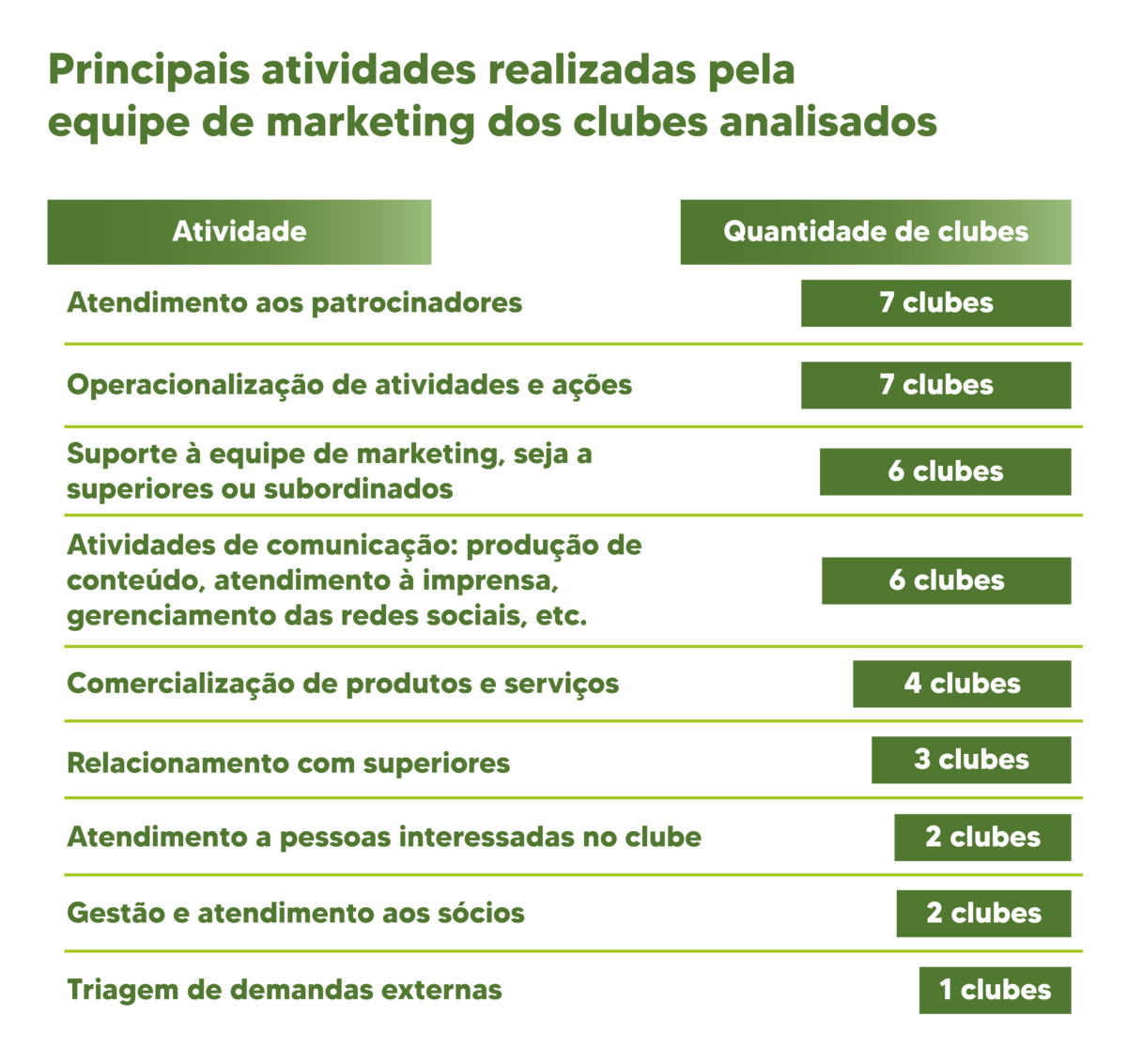

Os entrevistados que atuavam diretamente com o marketing foram questionados sobre as principais atividades que eles e a equipe de marketing do clube realizavam, sendo as citadas indicadas no quadro abaixo

É possível constatarmos o predomínio de atividades operacionais e o atendimento aos patrocinadores. As atividades de comunicação refletem a junção do Marketing com a Comunicação em muitos clubes, ponto que será abordado em outra parte desta série. Destaque para a não citação de atividades chave do marketing, como planejamento; pesquisa e análise sobre a situação do clube e os torcedores; e o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

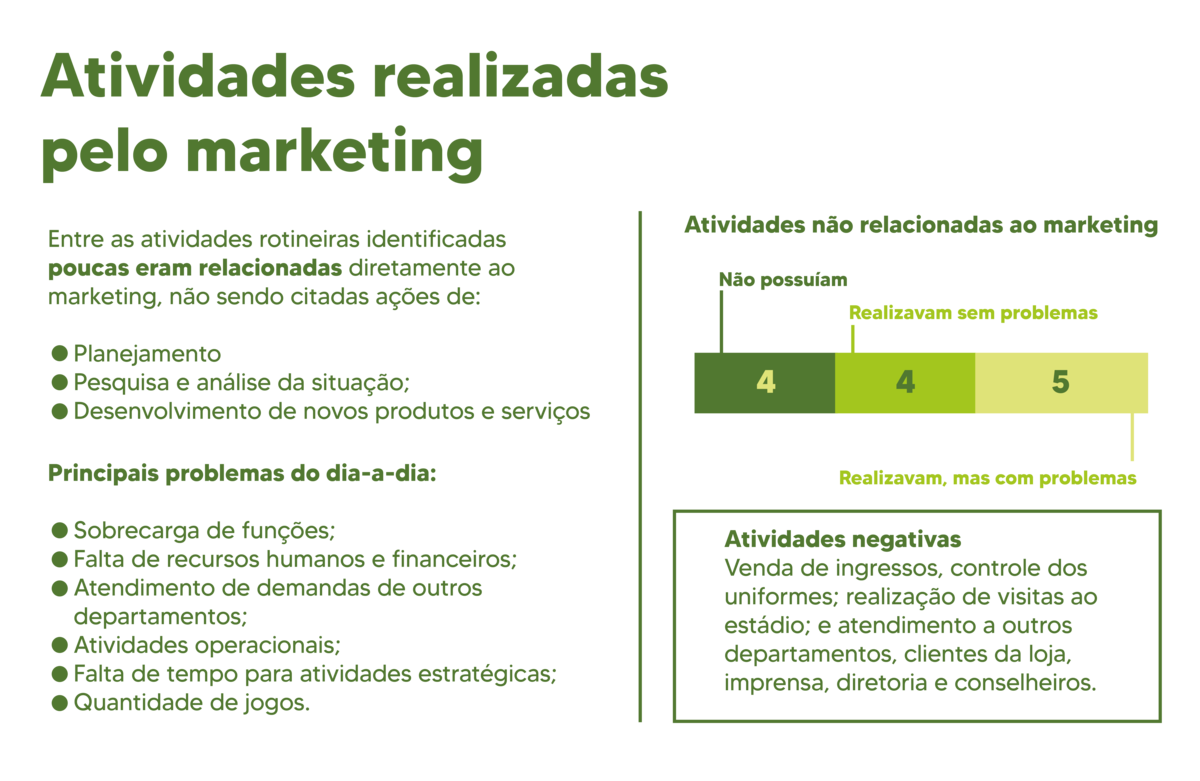

Ao observamos as indicações das regras de licenciamento de clubes da CBF[2] sobre o marketing, foi verificado que a grande maioria dos entrevistados não realizava as ações exigidas, especialmente as de cunho estratégico. A atuação era basicamente direcionada para o atendimento das demandas diárias, apagar “incêndios”, e fidelizar os patrocinadores, com limitado desenvolvimento de novas ações, produtos e serviços e atendimento aos torcedores/clientes. Assim, a ação era mais voltada para empresas (B2B) do que para os torcedores/clientes (B2C). Os principais problemas do dia-a-dia relatados foram:

- Sobrecarga de funções;

- Falta de recursos humanos e financeiros;

- Atendimento de demandas de outros departamentos do clube;

- Atividades operacionais;

- Falta de tempo para atividades estratégicas;

- Quantidade de jogos.

Também foi abordada a realização de atividades não relacionadas ao marketing, com quatro entrevistados citando que não as realizavam. Outros quatro afirmaram que realizavam outras atividades, mas que isso não era um problema enquanto cinco indicaram que frequentemente desempenhavam atividades não relacionada ao marketing que impediam o foco total na área. As atividades negativas mais citadas foram a venda de ingressos, o controle dos uniformes, a atuação como guia de visitas e o atendimento a outros departamentos, clientes da loja, imprensa, diretoria e conselheiros.

Pelos resultados podemos observar que a grande maioria dos clubes possuíam profissionais com formação em Marketing Esportivo, ainda que seja somente em nível de especialização, e renumerados, apesar dos casos em que não havia dedicação exclusiva. Chama a atenção o foco em atividades operacionais e a não indicação da realização de atividades estratégicas, além da sobrecarga de trabalho e a execução de atividades não relacionadas à área que acabavam por afetar a atuação dos profissionais, sendo estes uns dos principais problemas identificados pela pesquisa.

[1] Por questões éticas os nomes dos clubes e dos entrevistados não serão revelados.

[2] A CBF indica como atribuições do departamento de marketing a elaboração do planejamento da área; avaliação do mercado; definição de estratégias sobre canais de comunicação, marcas e produtos; posicionamento da marca; e o planejamento e a coordenação de ações para gerar negócios e de campanhas para engajar os torcedores e fortalecer a imagem e marca do clube.