Crédito imagem: FIFA.Com

A busca utópica pelo atalho ao sucesso esportivo no futebol brasileiro ganhou um novo capítulo ao ser registrada como alternativa oficial no regulamento da principal competição nacional a partir de 2021. Notícia que chamou a atenção do mundo, desde os vizinhos sul-americanos (Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai), passando por EUA, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Portugal e até mesmo África do Sul. Especialmente na Europa, a atual narrativa aponta que o Brasileirão poderá servir como um estudo de caso a ser replicado por outras ligas se a implementação da nova regra for bem-sucedida. Chance de acesso à credibilidade!

Tal como qualquer tema polarizador, controverso ou polêmico, o debate (comumente opinativo) em torno das trocas de treinadores costuma liderar as divergências de quem acompanha ou comunica a modalidade à opinião pública no país, seguido pelo calendário de jogos e pela arbitragem.

Desvinculado de achismos (a favor ou contra a escolha do treinador A em detrimento do treinador B no clube X), o primeiro estudo científico que configuramos sobre as mudanças de comando técnico no futebol brasileiro contextualizou o cenário nacional para investigar as causas e as consequências das decisões recorrentes (e absurdamente fora de qualquer parâmetro comparativo internacional) que imperam na Série A desde o seu primeiro ano de implementação no formato de pontos corridos (2003) até a temporada 2018. Por meio da inteligência analítica, equacionando cálculos econométricos sobre uma amostra de 6506 jogos, 264 treinadores e 594 trocas entre efetivos e interinos (paralelo a todas as não-mudanças), dissecamos as evidências nos mínimos detalhes ao identificarmos os principais critérios que norteiam a tomada de decisão dos dirigentes, bem como a ineficácia das trocas no Brasil (aliada a necessidade de valorização primordial do tempo de trabalho de um novo líder técnico junto ao seu novo grupo de comandados).

Aos interessados, é possível escolher entre a versão do estudo em português e o artigo científico original em inglês (publicado oficialmente pelo jornal Sport, Business and Management em dezembro/2020).

Atualizando os números gerais (também conhecidos como estatísticas descritivas na academia), a temporada 2019 testemunhou um total de 33 mudanças e 41 treinadores durante o Brasileirão (cuja composição inclui 13 nomes inéditos no formato de pontos corridos). Já a temporada 2020/21 (Covid) apresentou um total de 42 mudanças e 55 treinadores somente na Série A (incluindo 17 nomes inéditos no sistema).

Ou seja, o volume absoluto (contabilizando todos os efetivos e interinos) subiu para 669 mudanças em 18 temporadas. A média de trocas continua em 37 por temporada. A volatilidade no cargo durante a competição permanece crônica entre todos os 294 treinadores e todos os 43 clubes que já participaram da Série A desde 2003 até 2020/21. E o treinador de futebol segue trabalhando para tentar sobreviver pouco mais de 2 meses durante o Brasileirão ou 6 meses durante o ano (salvo exceções).

Em suma, muito se mudou, porém nada mudou. Aliás, muito se troca, mas nada muda.

Naturalmente em um país com baixo investimento em educação, a ciência, a pesquisa e o desenvolvimento enfrentam maiores desafios de aceitação e até mesmo de compreensão, pois confrontam avaliações objetivas com construções subjetivas. Em outras palavras, a evidência é apresentada ao achismo, causando um desconforto inicial devido à quebra de paradigmas ou pré-conceitos.

Aproveitando o raciocínio, vale esclarecer como funciona a autonomia do esporte quanto ao seu regime, condução e resolução.

Um jogo de futebol é conduzido por regras que tornam possível a sua prática como modalidade esportiva. Já uma competição (seja um campeonato, torneio, liga, copa) é conduzida seguindo um regulamento em comum acordo entre os clubes participantes (ou federações, confederações). Dentro desse cenário, eventuais resoluções de conflito são tratadas em tribunais de justiça desportiva, cuja instância máxima é o CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) na Suíça.

A lei trabalhista, assim como a legislação que rege cada país, permanece soberana no estado. Com base nisso, modificações ou inovações em regulamentos esportivos devem sempre considerar ajustes que não venham a infringir a relação social entre empregado e empregador na atividade econômica.

Portanto, no caso de uma medida preventiva que tente frear as mudanças de comando técnico durante o Brasileirão, trata-se de uma regra e não de uma lei. E isso é viável e pode ser autorizado pela autonomia do esporte.

Tal regra define que os clubes pertencentes àquela competição chegaram ao comum acordo de limitar o registro de treinadores durante a vigência do campeonato. Os clubes permanecem livres para contratar e demitir o volume de treinadores que bem entenderem e quiserem ao longo do ano, porém durante o campeonato nacional (do ano sob análise) fica permitido o registro máximo de X treinadores por equipe. Igualmente aos treinadores, que permanecem livres para assinar ou romper contratos de trabalho com o clube que bem entenderem ao longo do ano, mas cientes de que não haverá registros ilimitados durante a vigência da competição nacional no ano sob análise.

A mesma essência do raciocínio se aplica à limitação no registro de jogadores, à limitação no número e tipos de profissionais autorizados a acessar o banco de reservas, à limitação do mando de campo e aos demais componentes do regulamento da competição. Isso acontece pois o esporte (neste caso o futebol) é representado por um caráter simultâneo competitivo e colaborativo. Não há jogo de futebol com uma única equipe, tampouco há campeonato com uma única equipe.

“A parte mais importante do progresso é o desejo de progredir” – Sêneca

É verdade que matematicamente, contudo, a nova regra não terá condições de assegurar uma alteração do histórico até o momento, pois se os 20 clubes participantes do Brasileirão exercerem a alternativa do regulamento nas duas ocasiões autorizadas (uma troca efetiva e uma troca interna), chegaremos ao volume de 40 mudanças de comando ao fim do campeonato (sem contabilizar eventuais saídas voluntárias dos treinadores). Logo, se a média desde 2003 é de 37 trocas por temporada, a nova regra mantém o espaço aberto para replicar as alternâncias em mais um ano de Série A.

Mesmo assim, podemos enxergar a medida preventiva com otimismo, pois a nova regra exemplifica uma alternativa de curto prazo para tentar frear a oscilação dos líderes técnicos sobre o futebol que se tenta praticar nas camadas mais altas do Brasil, servindo de exemplo a divisões inferiores. Um sinal de esperança, ainda que mínimo e cheio de lacunas, mas que pode (e até deve) ser comemorado.

Mesmo se não houver sensibilidade na implementação logo no primeiro ano, já visualizamos um passo adiante por estimular discussões que vão além do treinador (independente se ele for o sujeito A, B ou C). Apenas com o anúncio da medida já é possível testemunhar que todos os atores que participam da cadeia de valor do futebol nacional precisam colocar a mão na consciência para que o nível técnico, operacional, esportivo possa recuperar o caminho de prestígio no país.

- Torcedores – ao cobrarem transparência dos dirigentes de seus clubes de coração; ao repensarem a pressão desproporcional que se volta ao treinador em fases desfavoráveis; ou até mesmo ao escolherem friamente por onde e como consumir conteúdo de mídia esportiva.

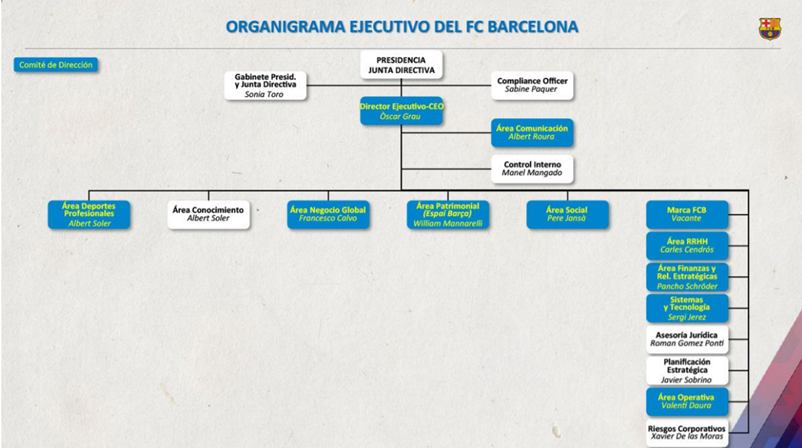

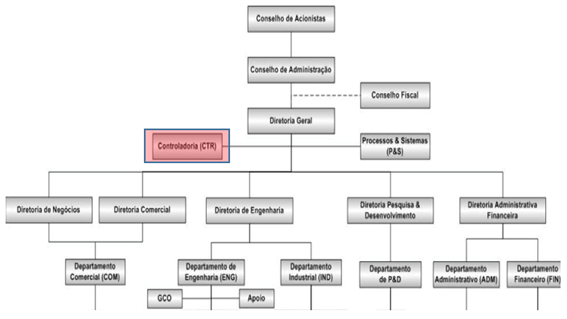

- Dirigentes (estatutários e executivos) – ao atenderem de forma profissional os processos de seleção, monitoramento e transição de seus treinadores e comissões técnicas durante e entre temporadas; ao avaliarem o legado deficitário (financeiro e técnico) que pode permanecer na instituição; e também ao identificarem os pontos de melhoria com o aprendizado da nova regra.

- Jornalistas (e demais profissionais ligados à mídia esportiva) – ao redirecionarem o holofote e a discussão aos responsáveis pela volatilidade de treinadores; ao reconhecerem que também contribuem com as decisões das trocas recorrentes por meio de estímulos verbais e audiovisuais na imprensa e em plataformas de rede social; e também ao auxiliarem na crítica construtiva pelo aprimoramento da medida preventiva de curto prazo, aliada a conscientização e reeducação de longo prazo.

- Treinadores – ao abraçarem a oportunidade de agir com mais estratégia e cuidado nas escolhas de carreira; ao defenderem o posicionamento da classe na prática de forma coletiva, a fim de potencializar a profissão no país; e também ao evitarem saídas voluntárias durante a temporada, mesmo quando a crônica do senso comum apontar que esse seria um caminho normal e aceitável.

Vanderlei Luxemburgo no Roda Vida da TV Cultura em 1995

O futebol brasileiro ainda se apresenta como especulativo. Antes mesmo de ser imediatista ou resultadista, especula-se vitórias, títulos e campanhas com orientação a expectativas desproporcionais à realidade que traz circunstâncias muito distintas, originando frustrações desnecessárias. Mas é possível mudar essa postura.

Novas ações podem gerar novos hábitos, que por sua vez podem influenciar gradativamente um novo comportamento. E se mudarmos o comportamento, teremos uma nova cultura com progresso estruturado.

Nesse raciocínio, medidas preventivas podem combater o senso de urgência no curto prazo, aliadas a uma conscientização e reeducação em cadeia no longo prazo, ouvindo as críticas construtivas de quem se opõe ou levanta dúvidas, a fim de experimentar e vivenciar ações progressistas em um processo democrático.

Nada vai mudar drasticamente da noite para o dia, mas testemunhamos, enfim, um fio de esperança!