Por Eduardo Barros* & Rafael Castellani**

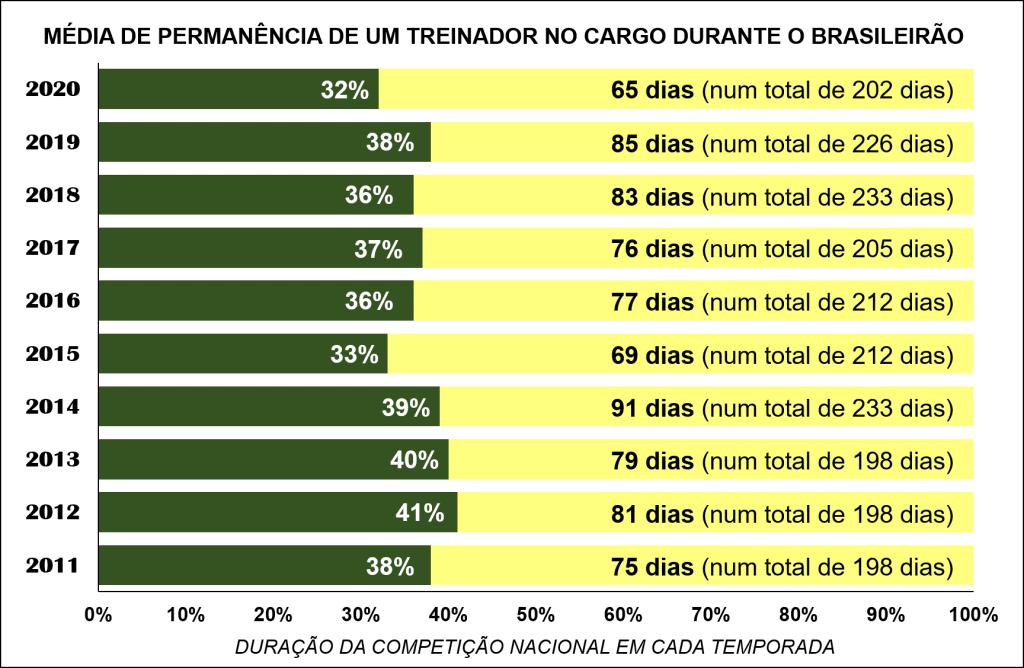

Tem sido frequente, nos clubes, imprensa e no âmbito acadêmico, muitos apontamentos que destacam a importância de resgatarmos a nossa identidade de jogo que, no decorrer do tempo, por questões multifatoriais, vem se perdendo. O problema é grave e as críticas, culpados e responsáveis, surgem de todos os lados. Para alguns, a culpa é dos treinadores profissionais que, pressionados por resultados ou influenciados por outras culturas de jogo, tem aplicado Modelos de Jogo que se distanciam das principais características do nosso futebol. Para outros, os responsáveis são os profissionais das categorias de base que não aplicam treinos de fundamentos, o que sempre foi um diferencial dos nossos principais atletas. Outros, ainda destacam que os empresários são os culpados, uma vez que influenciam os nossos jovens a perderem o prazer e a paixão pelo jogo. Vale, também, a crítica à distância entre o que é produzido pelos pesquisadores/cientistas e a realidade concreta nos clubes e escolas de esporte. Neste cenário, temos também a imprensa, que atua criticamente e não só escancara, mas potencializa, nossos problemas, pois alimenta um ciclo vicioso e reconhecido do futebol brasileiro: a falta de projetos de longo prazo, a busca a qualquer custo do resultado imediato e a excessiva demissão e rotatividade de treinadores em todos os níveis, mas, especialmente, no futebol profissional. Existe mais uma série de argumentos que expõem o distanciamento do melhor futebol brasileiro e precisamos ter clareza que uma questão de natureza complexa como essa não tem origem ou causa em somente um elemento.

Diante de todo esse contexto, é notável em nosso jogo, menor ofensividade, movimento, beleza, arte, alegria, ginga e criatividade. Afinal, para que estes elementos estejam presentes, um ambiente favorável precisa ser criado. E será que existe alguma maneira de (re)criarmos, mesmo com tantos desafios e pressões, tal ambiente?

O estímulo à qualidade, estilo e essência do futebol brasileiro passa, necessariamente, pela adoção de abordagens de ensino-aprendizagem-treinamento, em todos os níveis da modalidade (da Iniciação ao futebol Profissional), que tenham no Jogo, em sua essência, a principal ferramenta para o desenvolvimento dos jogadores. Além disso, é indispensável que o foco da abordagem seja dado a cada indivíduo em sua totalidade, num processo humanizado que explora as potencialidades e virtudes, permitindo que o talento de cada indivíduo tenha espaço para se manifestar.

Destacados especialistas da Pedagogia do Esporte no Brasil, como João Batista Freire, Alcides Scaglia e Wilton Santana, dentre outros, apontam que o Jogo é o melhor meio para a educação integral, logo esportiva, das nossas crianças e jovens que sonham em se tornar atletas profissionais de futebol. Logo, o jogo configura-se como elemento central do treino para que se promova a adaptação dos jogadores às diversas situações, de modo que percebam autonomamente as situações e “problemas do jogo”, adquiram propriedades para tomada de decisões e respondam às ações de companheiros e adversários (e suas interações).

Mais do que isso, como vemos destacando, é preciso, também, que a metodologia de treino adotada por treinadores dê conta de lidar com a imprevisibilidade, aleatoriedade e o ambiente caótico inerentes ao futebol, por conta da sua grande complexidade. É a prática cotidiana sob essas condições (de treino) que garantirá aos jogadores maiores possibilidades de desenvolverem e expressarem sua criatividade, a beleza dos seus gestos e dribles/fintas, sua ginga e um estilo ofensivo de jogo, algo que, por décadas, caracterizou o estilo/essência do futebol brasileiro.

Com o avanço dos estudos no campo da pedagogia do esporte, muitas abordagens metodológicas foram propostas. Além dos professores supracitados (João Batista Freire, Alcides Scaglia e Wilton Santana), há tantos outros (Roberto Paes, Larissa Galatti, Julio Garganta, Claude Bayer e Pablo Greco, por exemplo) que, mesmo considerando as especificidades de suas proposições e teorias, corroboram a necessidade de ruptura com abordagens pedagógicas que fragmentam o jogo e que desconsideram a interferência de fatores complexos no desenvolvimento da capacidade dos praticantes em compreender os fenômenos do jogo e intervir de modo inteligente nas situações que ele impõe aos praticantes.

Nesse sentido, gostaríamos de destacar uma destas abordagens que, no nosso entendimento, pode trazer grandes contribuições para que o futebol brasileiro resgate e manifeste, em maior proporção, elementos do nosso jogo que sempre nos identificaram futebolisticamente: a pedagogia da rua.

Desenvolvida por João Batista Freire e “alimentada” por tantos outros professores e treinadores, a pedagogia da rua é apresentada por Freire (2022) no seu mais novo livro “O jogo de bola na escola: introdução à pedagogia da rua”, como a teorização de uma prática realizada no ambiente da rua, entendendo-o como um espaço que extrapola os limites das calçadas. Rua, neste caso, é, também, os campinhos de várzea, as praias, as praças etc. Ou seja, não se trata de realizar uma transposição mecânica do futebol jogado na rua para as escolas de futebol e clubes, mas, ao pedagogizar essa prática, dotá-la de um método que qualifique e dê novo significado ao que se aprende e como se aprende a jogar futebol. Nesse sentido, “a pedagogia da rua não é a educação da rua” (FREIRE, 2022. p.40). Da mesma forma, não podemos tratar o futebol de rua ou o jogo de bola na rua como um sinônimo da pedagogia da rua. Mas a rua, como uma pequena sociedade lúdica, na qual inúmeros jogadores de futebol se formaram, sendo o principal espaço de aprendizagem de tantos craques brasileiros, produz conhecimentos e nos apresenta um processo de aprendizagem que podem ser levados às categorias de base dos clubes de futebol.

O essencial é que essa pedagogia se baseie no jogo e na brincadeira, ou seja, no lúdico. A partir da expressão do lúdico e pelo resgate do prazer na prática do futebol (nada parecido com as filas intermináveis e repetitivas para realizar uma finalização, um passe ou driblar um cone), podemos formar atletas conscientes da sua prática e das suas ações durante o jogo, capazes de resolverem os problemas (do jogo) de modo inteligente, autônomo e criativo.

Se o ambiente da rua deve estar presente nos clubes de futebol brasileiros e, mais especificamente, em suas categorias de base, o que esperar das sessões de treinamento para as nossas crianças e jovens? O que nos vem à mente quando pensamos, quer tenhamos praticado ou não, o futebol de rua? Como levar a pedagogia da rua, na prática, para o clube?

Os treinamentos que buscam recriar o ambiente da rua precisam oferecer aos jogadores diversas características; e a liberdade, seguramente, é a principal delas. Mas como estimular a liberdade nas categorias de base? Estimulá-la, em hipótese alguma deve ser resumida à permissão para os jogadores de ataque poderem driblar quando invadirem ou estiverem no último terço do campo. Em contrapartida, não limitar ou, ao menos, ampliar a área de atuação de cada um dos jogadores é um importante passo, bem como permitir que o drible e outras jogadas de maior risco estejam presentes em todos os setores do campo. Um zagueiro deve, em seu processo de formação, passar por várias posições da modalidade. Nas sessões de treino, precisa ser estimulado a cumprir funções de lateral, de volante, de meio-campista e, inclusive, de atacante. Durante as atividades propostas pelo seu treinador, mesmo que inicie um determinado exercício como zagueiro, deve ter liberdade para tocar e passar, para jogar do lado direito e esquerdo, para atuar fora de sua posição e realmente jogar (e viver e sentir) o jogo em todas as suas possibilidades. Se estiver no campo de defesa e o drible for uma boa solução, precisa arriscá-lo. Se está sob pressão, mas tem um companheiro que abriu linha de passe na tentativa de sair jogando, deve tentar a ação, mesmo que erre. Imagine um zagueiro que receba o estímulo de poder driblar ou passar sob pressão, todos os dias, por 10 anos de categorias de base, do sub-11 ao sub-20. Compare com um zagueiro habituado apenas a buscar soluções simples e de baixo risco. A diferença de recursos entre um jogador e outro será significativa.

A liberdade é a chave para a autonomia, inteligência e criatividade! Quem se sente livre para jogar, desenvolve a tomada de decisão. A exposição à prática autônoma é o caminho para jogar bem e melhor, logo, de forma inteligente. E, parafraseando o criador da Pedagogia da Rua, João Batista Freire, como o jogo é o paraíso da imprevisibilidade (2024), pode ser também o paraíso da criatividade, ou das novidades que podem emergir como soluções para os problemas que o jogo impõe ao praticante que, por sua vez, tem liberdade para decidir e agir.

É importante deixar claro que o exemplo dado sobre os zagueiros se aplica a todas as posições, até mesmo ao goleiro. Já pensou se os goleiros, ao longo do processo de formação, treinassem sistematicamente (não todos os dias, claro) em diferentes posições na linha? Um goleiro que recebe ou precisa executar um passe ao longo do jogo e tem diferentes soluções como resposta aumenta o nível de jogo da sua equipe em comparação àquele que só tem o chutão como recurso? Treinar como jogador de linha auxiliaria o goleiro a desenvolver competências e habilidades que podem ser transferidas para a sua posição formal? Vale uma boa reflexão sobre esta questão…

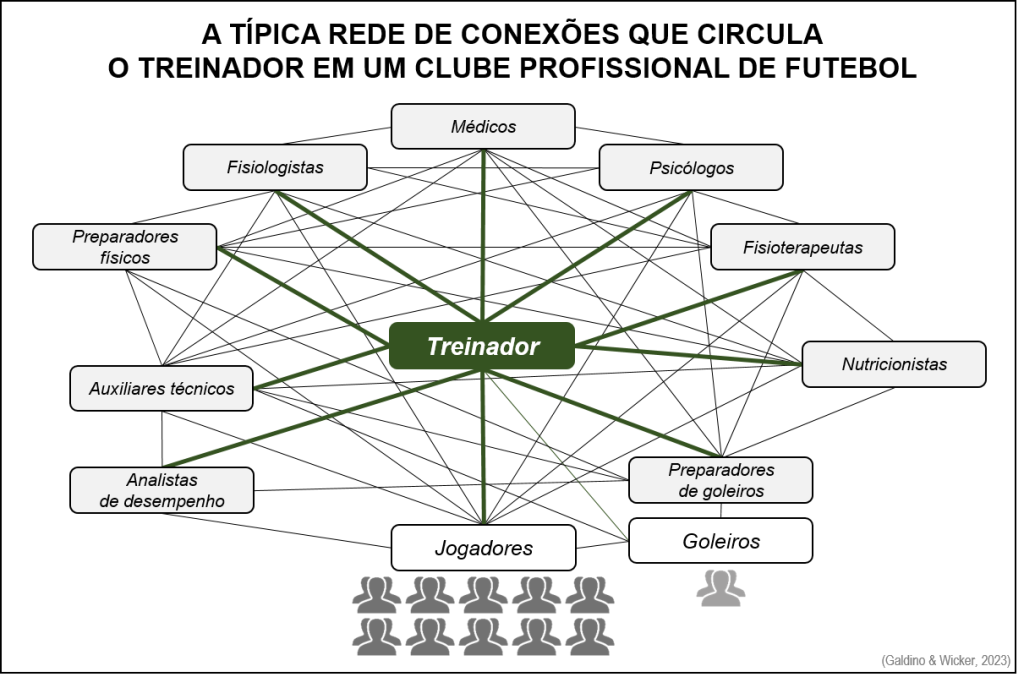

Diferentemente do ambiente da rua, cujas relações, combinados e decisões são tomadas de modo diferente e pelas próprias crianças e jovens, os clubes de futebol contam com a atuação não só do treinador, mas de toda a comissão técnica, com mais ou menos integrantes, de acordo com a estrutura, tamanho e recursos de cada um. Pedagogizar o conhecimento produzido na, e pela, rua, e levar essa pedagogia às escolas de esporte e categorias de base dos clubes, além de servir à propósitos diferentes, significa atribuir ao adulto (o professor, treinador, dentre outros) papel protagônico na construção de um ambiente de treino que permita a liberdade (e não só) como forma de expressão da criatividade e de tomadas de decisão autônomas. Este adulto, no âmbito dos clubes de futebol, em especial nas categorias de base, pode ser qualquer profissional que faça parte da comissão técnica, mas centralizaremos, neste texto, na figura do treinador, por entendê-lo como principal líder de uma equipe esportiva.

Nesse sentido, é fundamental que o treinador oportunize aos atletas a maior quantidade e mais diversas experiências possíveis, preferencialmente com bola, que se aproximem ao máximo das condições de jogo com as quais o jogador tem que lidar. Além de planejar tais situações de aprendizagens, como temos destacado, cabe também ao treinador incentivar e encorajar o drible, o improviso, a antecipação de uma jogada, ou seja, dotar seus atletas de liberdade para serem eles mesmos e expressarem sua criatividade a partir do estabelecimento de uma cultura de aceitação e compreensão do erro. Afinal, o erro é elemento indissociável do processo de aprendizagem.

Diante de todas estas responsabilidades do treinador, entendemos que este profissional precisa estar muito bem preparado para liderar um grupo de crianças ou jovens, praticantes de futebol. Será possível desenvolver jogadores e equipes criativas, ofensivas, móveis, versáteis, corajosas se o treinador não reunir e aprimorar estas características? Destacamos a necessidade de os treinadores terem a capacidade de (re)criar o ambiente da rua, com aquilo de bom que ela tem a nos oferecer pedagogicamente, em suas sessões de treinamento, no entanto, será que, via de regra, ofertamos um ambiente institucional favorável para o desenvolvimento dos treinadores alinhados ao estilo e essência do futebol brasileiro?

Como a prática do futebol está sendo realizada de forma supervisionada e orientada desde a infância, não será possível alimentarmos a qualidade, estilo e essência do futebol brasileiro se não houver um investimento significativo em nossos formadores. Eles são os guias, ou mediadores, para o surgimento, em maior escala, de melhores jogadores e melhor nível de jogo nas categorias de base.

O planejamento de atividades, as conversas iniciais e finais de cada treino, a disputa de competições, a construção da equipe, a gestão do grupo, as abordagens individuais, a condução dos exercícios, a gestão da comissão técnica, o cuidado, a atenção e o olhar para a formação integral dependem de uma liderança que tenha ampliado conhecimento sobre tudo que envolve o desenvolvimento humano e, também, das equipes de futebol.

Idealmente, um bom treinador não só tem ampliado conhecimento como busca aperfeiçoá-lo continuamente, atento às melhores práticas (pedagógicas, técnicas, de gestão, de comunicação, de liderança, de treino) aplicadas ao seu grupo de jogadores. Um bom treinador e sua equipe de trabalho irão colher informações-chave sobre cada jovem, como sua história de vida, sua educação formal, sua condição social e vão se valer dessas informações para balizar suas ações.

É neste contexto complexo e holístico, como a vida, que as novas bases para a (re)criação de um novo futebol brasileiro precisa estar fundada. É urgente a implantação de Modelos de Jogo que tenham como princípios a liberdade estrutural, a multifuncionalidade, o refino técnico, o jogo ofensivo, a ginga, a coragem e não só a permissão, mas o estímulo sistematizado da criatividade, individual e coletiva. Uma vez que o jogo é coletivo e é consensual a existência de equipes cada vez mais organizadas, compactas e sólidas defensivamente, não podemos resumir a criatividade às jogadas de efeito, de característica individual, como um drible ou uma finalização inesperados, que tem a possibilidade de definir uma partida truncada, mas também o direcionamento (se recorda que classificamos o treinador como um guia?) das ocupações do espaço pela equipe de modo que através dos passes, o meio técnico-tático mais utilizado no jogo de futebol, emerjam jogadas coletivas com potencial para desestruturarem as melhores defesas.

E como cada equipe é constituída de seres únicos, treinadores e jogadores, seguramente estaríamos diante de Modelos de Jogo também singulares, autorais, dotados da beleza de não serem uma cópia ou adaptação de qualquer outro. Parece utópico? Sim! Mas é possível…

Vale destacar que há grandes equipes e treinadores que podem servir de referência para a implantação dos Modelos de Jogo em toda a realidade das categorias de base. Inclusive, quando abordamos a retomada da qualidade, estilo e essência do futebol brasileiro, reconhecemos que existem exemplos históricos que nos direcionam para um caminho que tem a cara do nosso povo, da nossa cultura e da nossa identidade. Que estes grandes exemplos, do passado ou atuais, sejam inspirações para os nossos formadores, da iniciação esportiva à porta de entrada para o alto rendimento.

Sobre os autores:

*Eduardo Barros – Atual auxiliar técnico do Fluminense, já atuou na equipe principal da Seleção Brasileira e tem experiência tanto em categorias de base como no profissional em outros clubes: Athletico Paranaense, Coritiba, Juventude, Grêmio Novorizontino, Audax-SP e Oeste. Possui a Licença PRO de treinador da CBF Academy, sendo bacharel em Educação Física (Unicamp) e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Ele também é consultor pedagógico na Universidade do Futebol.

**Rafael Castellani – Atualmente é professor da CBF Academy, líder do grupo técnico pedagógico da Universidade do Futebol e Pesquisador Colaborador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Estudos do Futebol Brasileiro. Possui licenciatura em Educação Física (Unesp), mestrado em Educação Física & Psicologia do Esporte (Unicamp) e doutorado em Psicologia Social & Psicologia do Esporte (Usp).